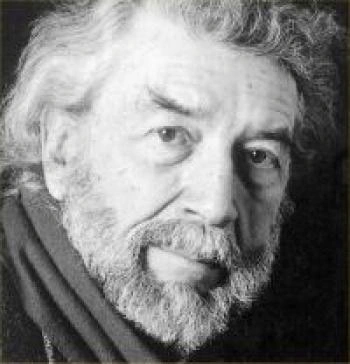

SUR QUELQUES NOTIONS PÉRIMÉES - ROBBE-GRILLET, Pour un nouveau roman

Publié le 22/02/2012

Extrait du document

SUR QUELQUES NOTIONS PÉRIMÉES - ROBBE-GRILLET, Pour un nouveau roman La critique traditionnelle a son vocabulaire. Bien qu'elle se défende beaucoup de porter sur la littérature des jugements systématiques (prétendant, au contraire, aimer librement telle ou telle oeuvre d'après des critères « naturels » : le bon sens, le coeur, etc.), il suffit de lire avec un peu d'attention ses analyses pour voir aussitôt paraître un réseau de mots-clefs, trahissant bel et bien un système. Mais nous sommes tellement habitués à entendre parler de « personnage », d'« atmosphère », de « forme » et de « contenu», de « message », du « talent de conteur » des « vrais romanciers », qu'il nous faut un effort pour nous dégager de cette toile d'araignée et pour comprendre qu'elle représente une idée sur le roman (idée toute faite, que chacun admet sans discussion, donc idée morte), et point du tout cette prétendue « nature » du roman en quoi' l'on voudrait nous faire croire. Plus dangereux encore, peut-être, sont les termes couramment employés pour qualifier les livres qui échappent à ces règles convenues. Le mot « avant-garde », par exemple, malgré son air d'impartialité, sert le plus souvent pour se débarrasser — comme d'un haussement d'épaules — de toute oeuvre risquant de donner mauvaise conscience à la littérature de grande consommation. Dès qu'un écrivain renonce aux formules usées pour tenter de forger sa propre écriture, il se voit aussitôt coller l'étiquette : « avant-garde ». En principe, cela signifie seulement qu'il est un peu en avance sur son époque et que cette écriture sera utilisée demain par le gros de la troupe. Mais en fait le lecteur, averti par un clin d'oeil, pense aussitôt à quelques jeunes gens hirsutes qui s'en vont, le sourire en coin, placer des pétards sous les fauteuils de l'Académie, dans le seul but de faire du bruit ou d'épater les bourgeois. « Ils veulent scier la branche sur laquelle nous sommes assis », écrit sans malice le très sérieux Henri Clouard. La branche en question est en réalité morte d'elle-même, sous la simple action du temps ; ce n'est pas de notre faute si elle est en train de pourrir. Et il aurait suffi à tous ceux qui désespérément s'y cramponnent de lever une seule fois les yeux vers la cime de l'arbre pour constater que des branches nouvelles, vertes, vigoureuses, bien vivantes, ont grandi depuis longtemps. Ulysse et le Château ont déjà dépassé la trentaine. Le Bruit et la Fureur est paru en français depuis vingt ans. Bien d'autres ont suivi. Pour ne pas les voir, nos bons critiques ont, chaque fois, prononcé quelques-uns de leurs mots magiques : « avant-garde », « laboratoire », « anti-roman»... c'est-à-dire : « fermons les yeux et revenons aux saines valeurs de la tradition française ». Malgré les apparences, la critique littéraire traditionnelle correspond à un système que révèle l'emploi de quelques mots-clés. L'habitude nous empêche de réagir contre ces concepts qui nous paraissent constituer la « nature » du roman. Une classification commode permet de ne pas prendre en considération les oeuvres dites « d'avant-garde », qui deviennent pour le lecteur les fantaisies de jeunes gens farfelus. Cela n'empêche pas que la tradition soit morte, mais des chefs-d'oeuvre étrangers contemporains ont été négligés par notre critique à courte vue.

Liens utiles

- GOMMES (les). Roman d'Alain Robbe-Grillet (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)

- Pour un nouveau roman, Robbe Grillet

- Fiche de lecture : POUR UN NOUVEAU ROMAN d'Alain Robbe-Grillet

- Pour un nouveau roman [Alain Robbe-Grillet] - Fiche de lecture.

- L'évolution du roman (à partir de Robbe-Grillet) ?