TEXTE BAC N°2: GARGANTUA, RABELAIS- CHAPITRE XIV

Publié le 28/10/2023

Extrait du document

«

TEXTE BAC N°2: GARGANTUA, RABELAIS- CHAPITRE

XIV

Intro :

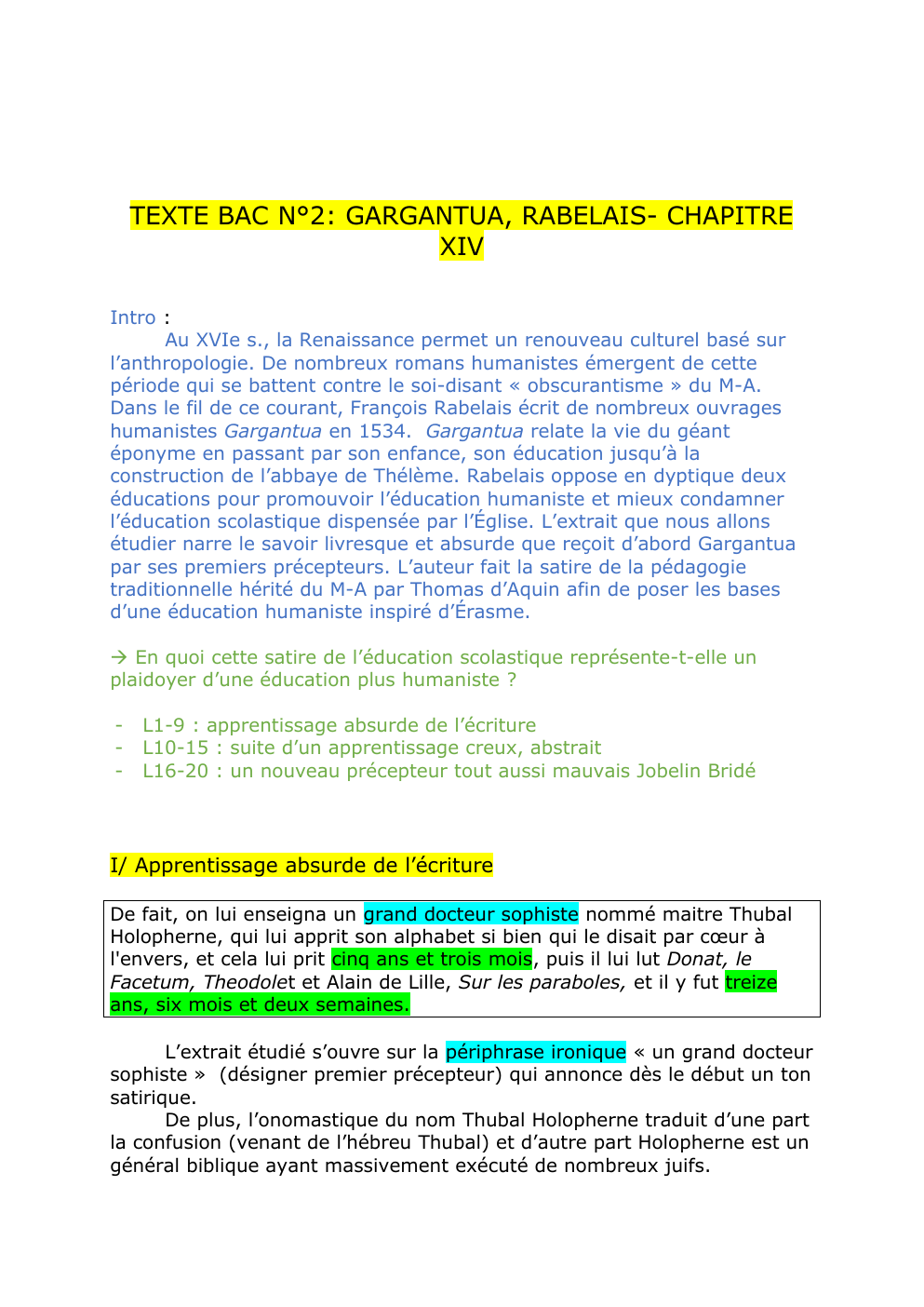

Au XVIe s., la Renaissance permet un renouveau culturel basé sur

l’anthropologie.

De nombreux romans humanistes émergent de cette

période qui se battent contre le soi-disant « obscurantisme » du M-A.

Dans le fil de ce courant, François Rabelais écrit de nombreux ouvrages

humanistes Gargantua en 1534.

Gargantua relate la vie du géant

éponyme en passant par son enfance, son éducation jusqu’à la

construction de l’abbaye de Thélème.

Rabelais oppose en dyptique deux

éducations pour promouvoir l’éducation humaniste et mieux condamner

l’éducation scolastique dispensée par l’Église.

L’extrait que nous allons

étudier narre le savoir livresque et absurde que reçoit d’abord Gargantua

par ses premiers précepteurs.

L’auteur fait la satire de la pédagogie

traditionnelle hérité du M-A par Thomas d’Aquin afin de poser les bases

d’une éducation humaniste inspiré d’Érasme.

En quoi cette satire de l’éducation scolastique représente-t-elle un

plaidoyer d’une éducation plus humaniste ?

-

L1-9 : apprentissage absurde de l’écriture

L10-15 : suite d’un apprentissage creux, abstrait

L16-20 : un nouveau précepteur tout aussi mauvais Jobelin Bridé

I/ Apprentissage absurde de l’écriture

De fait, on lui enseigna un grand docteur sophiste nommé maitre Thubal

Holopherne, qui lui apprit son alphabet si bien qui le disait par cœur à

l'envers, et cela lui prit cinq ans et trois mois, puis il lui lut Donat, le

Facetum, Theodolet et Alain de Lille, Sur les paraboles, et il y fut treize

ans, six mois et deux semaines.

L’extrait étudié s’ouvre sur la périphrase ironique « un grand docteur

sophiste » (désigner premier précepteur) qui annonce dès le début un ton

satirique.

De plus, l’onomastique du nom Thubal Holopherne traduit d’une part

la confusion (venant de l’hébreu Thubal) et d’autre part Holopherne est un

général biblique ayant massivement exécuté de nombreux juifs.

Le nom du premier précepteur fait références aux subtiles et complexes

distinctions opérés par la théologie scolastique.

Ensuite, la méthode d’apprentissage de Thubal Holopherne est

uniquement fondée sur la mémoire comme le rappelle ironiquement

Rabelais grâce à la locution conjonctive de conséquences « si bien

que » .

Le terme « à l’envers » suggère alors que le savoir se déconstruit à

mesure qu’il se construit.

Le CL du temps est hyperbolique et absurde car après cet extrait,

Gargantua n’a pas grandi, créant alors un décalage comique traduisant la

lourdeur des enseignements qu’il reçoit.

L’utilisation du latin pour le nom d’œuvres contredit le désir

humaniste de promouvoir les langues vernaculaires.

Rabelais suggère que

ces ouvrages valent surtout pour leur nom aux sonorités latines mais

délivrent en réalité un apprentissage creux.

II/ Suite d’un apprentissage creux, abstrait

Mais notez que pendant ce temps il lui apprenait à écrire en lettres

gothiques, et il recopiait tous ses livres.

Car l'art d'imprimer n'était pas

encore en usage.

Et il portait d'ordinaire un gros écritoire pesant plus de 7

000 quintaux, dont le plumier était aussi gros et grand que les gros piliers

de l'église d'Enay, et le cornet y pendait à grosses chaînes de fer de la

taille d'un tonneau de marchandise.

Puis il lui expliqua le Des manières de

signifier, avec les commentaires de Heurtebise, Fasquin,

Tropdentreux, Galehaut, Jean le Veau, Billonio, Brelingandus, et un

tas d'autres, et il y resta plus de dix-huit ans et onze mois.

Et il le sut si

bien qu'à l'épreuve il le redisait par cœur à l'envers.

Et il prouvait sur ses

doigts à sa mère qu'il n'y a pas de science exacte de l'art de signifier.

Puis il lui expliqua le calendrier, où il fut bien seize ans et deux mois,

lorsque son précepteur mourut: ce fut l'an 1420 de la vérole qui lui vint.

Rabelais s’adresse ensuite le lecteur en l’interpelant grâce à la

conjugaison à la deuxième personne du pluriel du verbe « noter »

introduit l’’adverbe « mais ».

Typique de l’écriture humaniste, l’auteur

pousse le lecteur à entrer dans le texte et à se mêler au ton de

connivence du roman.

Relation personnalisée avec son lecteur

De plus, Gargantua apprend à écrire en lettres gothiques,

s’apparentant aux traités médiévaux que condamnent les humanistes.

L’utilisation du préfixe « re » du verbe recopier est ironique : il valorise le

fait de copier soi-même des livres avant l’imprimerie fut inventé.

Cette ironie montre le décalage entre la pédagogie humaniste qui

souhaite profiter de l’art d’imprimer pour diffuser le savoir, et la

pédagogie scolastique, appartenant à une autre ère.

Ensuite, l’anaphore de l’adjectif « gros » et les quantités

hyperboliques « 7 000 quintaux » pour évoquer les matériels d’écriture de

Gargantua rappelle l’univers gigantesque et la démesure pour dénoncer

un savoir pesant et lourd.

La référence aux « piliers de l'église d'Enay », une église située à

Lyon, permet de critiquer en filigrane la tradition ecclésiastique qui étouffe....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Texte 1: Gargantua, 1534 (extrait 2 ) chapitre XXIII

- Fiche révision bac de français : Chapitre XXVII, Gargantua

- GARGANTUA de RABELAIS: DEUXIÈME ÉPISODE : L’ÉDUCATION - CHAPITRES XIV À XXIV

- RABELAIS: L'éducation de Gargantua. — L'abbaye de Thélème (Gargantua : chapitres XIV, XV, XXI, XXII, XXIII, XXIV, LII, LIII, LIV, LV, LNI, LVII).

- Gargantua de François Rabelais : analyse chapitre par chapitre