petrole et gaz naturel

Publié le 17/11/2025

Extrait du document

«

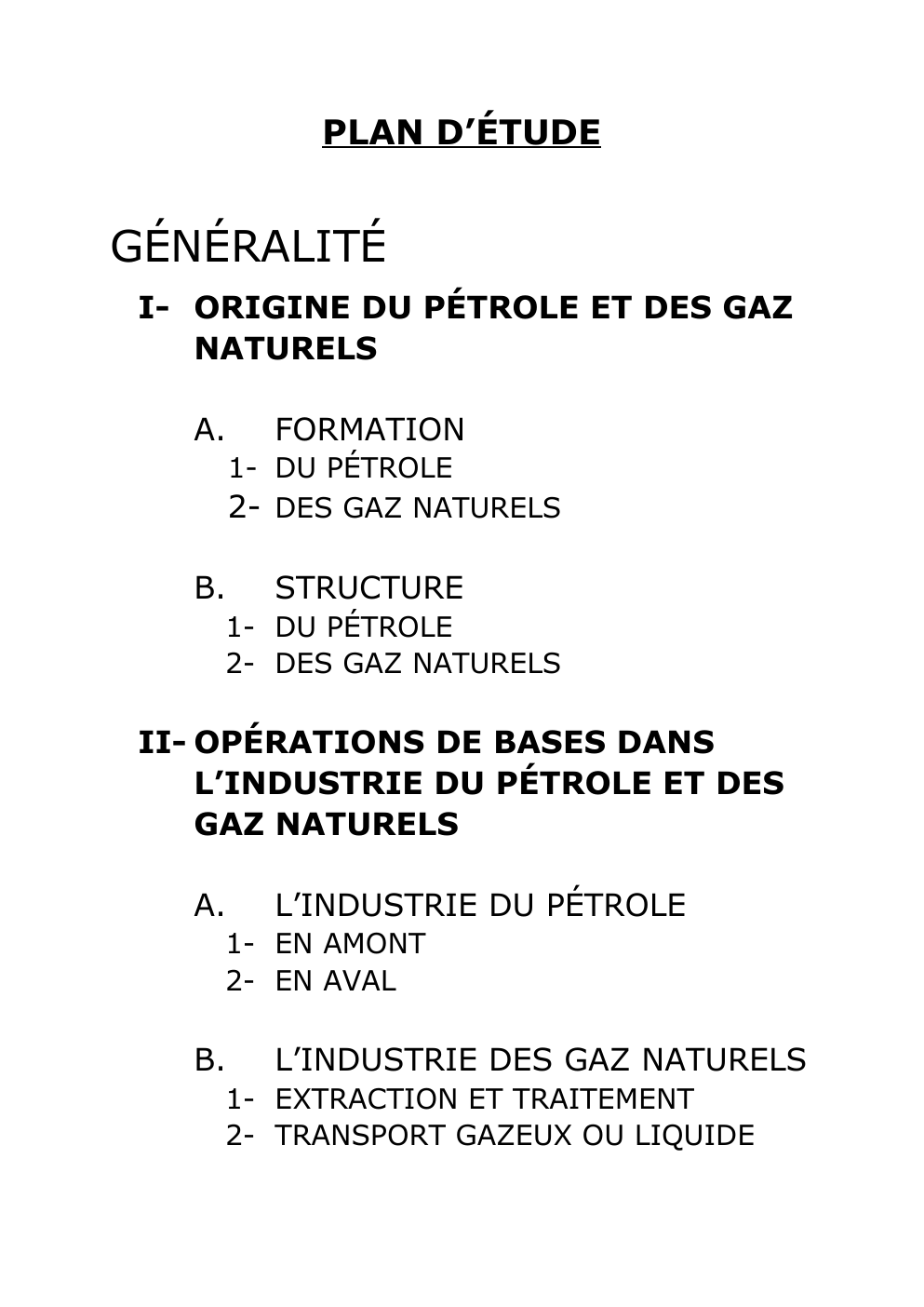

PLAN D’ÉTUDE

GÉNÉRALITÉ

I- ORIGINE DU PÉTROLE ET DES GAZ

NATURELS

A.

FORMATION

1- DU PÉTROLE

2- DES GAZ NATURELS

B.

STRUCTURE

1- DU PÉTROLE

2- DES GAZ NATURELS

II- OPÉRATIONS DE BASES DANS

L’INDUSTRIE DU PÉTROLE ET DES

GAZ NATURELS

A.

L’INDUSTRIE DU PÉTROLE

1- EN AMONT

2- EN AVAL

B.

L’INDUSTRIE DES GAZ NATURELS

1- EXTRACTION ET TRAITEMENT

2- TRANSPORT GAZEUX OU LIQUIDE

III- PRODUCTION NATIONALE

CONCLUSION

Généralité

Le pétrole est exploité à partir de 1959 à Titusville en Pennsylvanie.

Le pétrole

et le gaz naturel sont actuellement les matières premières minérales et

énergétiques les plus utilisées.

Le pétrole est une roche liquide carbonée, ou

huile minérale.

C’est un mélange complexe d’hydrocarbures de différentes

familles associé à des composés oxygénés, azotés et sulfurés ainsi qu’à des

traces de métaux particuliers.

L'exploitation de cette énergie fossile est l’un des

piliers de l’économie industrielle contemporaine, car le pétrole fournit la quasitotalité des carburants liquides.

Le gaz naturel est un combustible fossile, il

s'agit d’un mélange d'hydrocarbures légers comprenant du méthane, de l'éthane,

du propane, des butanes et des pentanes.

Bien que la composition du gaz naturel

varie, son composant principal est le méthane (au moins à 90%).

Il est associé à

d'autres alcanes, à du diazote N2, à du dioxyde de carbone CO2 et à du sulfure

d'hydrogène H2S.

Le gaz naturel est incolore, inodore, insipide, sans forme

particulière et plus léger que l'air.

Dans notre exposé nous étudierons la

formation, la structure, les opérations de bases de l’industrie et la production

national du pétrole et des gaz naturels.

I- ORIGINE DU PÉTROLE ET DES GAZ

NATURELS

A.

FORMATION

1- DU PÉTROLE

Le pétrole s'est formé sous la surface de la Terre à la suite de la décomposition

d'organismes marins.

Il y a plusieurs millions d'années, d'innombrables

végétaux, micro-organismes et espèces planctoniques, vivaient dans les océans.

Lorsque les générations successives mouraient, leurs restes se déposaient au

fond des océans.

Pendant des millions d'années, ils s'accumulèrent et se

mélangèrent à la boue et au limon, pour former des couches de sédiments riches

en matières organiques.

L'accumulation continue de sédiments enfouit ces

couches organiques à de grandes profondeurs ; sous l'effet de la compression,

celles-ci se transformèrent en roches qui devinrent des réservoirs de pétrole.

L'épaisseur de ces couches sédimentaires augmentant, la température s'éleva,

entraînant une transformation des matières organiques d'origine en substances

plus simples, les hydrocarbures, composés de carbone et d'hydrogène.

Ainsi se

constitua le pétrole.

2- DES GAZ NATURELS

La formation du gaz naturel provient de la lente métamorphose de microorganismes (animaux et végétaux microscopiques) qui constituent le plancton.

Ces organismes, déposés au fond des océans en bordure des continents, se sont

lentement incorporés aux sédiments pour constituer la roche-mère.

Recouverts

sans cesse de nouveaux dépôts, à l'abri de l'oxygène et de la lumière, ils se sont

enfoncés dans la terre, avant de connaître des migrations qui les ont conduits

vers des pièges où ils se sont accumulés.

Les hydrocarbures se forment lorsque

le plancton est immédiatement recouvert d'un sédiment à l'abri de l'air et de la

lumière.

B.

STRUCTURE

1- DU PÉTROLE

On distingue les pétroles en fonction de leur origine et donc de leur composition

chimique.

Le mélange d’hydrocarbures issu de ce long processus comprend des

chaînes carbonées linéaires plus ou moins longues, ainsi que des chaînes

carbonées cycliques naphténiques ou aromatiques.

Il est aussi possible de

distinguer les différents types de pétrole selon leur densité, leur fluidité, leur

teneur en soufre et autres impuretés (vanadium, mercure et sels) et leurs

proportions en différentes classes d’hydrocarbures.

Le pétrole est alors

paraffinique, naphténique ou aromatique.

On classe aussi les pétroles selon leur

provenance.

Selon sa provenance, le brut peut contenir du gaz dissout, de l’eau

salée, du soufre et des produits sulfurés (thiols (mercaptans) surtout).

Il a une

composition trop riche pour être décrite en détails.

Il faut distinguer simplement

trois catégories de brut :

À prédominance paraffinique : les hydrocarbures linéaires sont les plus

abondants ; ces bruts sont les plus recherchés car ils donnent directement une

grande proportion de produits légers comme l'essence et le gazole ;

À prédominance naphténique : avec beaucoup d'hydrocarbures à cycle saturé ;

À prédominance aromatique : les hydrocarbures présentant un cycle carboné

insaturé sont plus abondants.

De plus, il existe des bruts aptes à faire du bitume, ce sont des bruts très lourds

de type Boscan, Tia Juana, Bachaquero ou Safaniyah.

Les deux principaux

critères pour classer les centaines de bruts différents qui existent sont la densité

et la teneur en soufre.

2- DES GAZ NATURELS

Il existe plusieurs formes de gaz naturel, se distinguant par leur origine, leur

composition et le type de réservoirs dans lesquels ils se trouvent.

Néanmoins, le

gaz est toujours composé principalement de méthane et issu de la désagrégation

d'anciens organismes vivants.

Aux différents types de gaz naturels cités ci-après,

on pourrait adjoindre le biogaz, un substitut renouvelable.

Gaz conventionnel non associé, c'est la forme la plus exploitée de gaz

naturel.

Son processus de formation est similaire à celui du pétrole.

On

distingue le gaz thermogénique primaire, issu directement de la pyrolyse du

kérogène, et le gaz thermogénique secondaire, formé par la pyrolyse du pétrole.

Le gaz thermogénique comprend, outre le méthane, un taux variable

d'hydrocarbures plus lourds, pouvant aller jusqu'à l'heptane (C 7H16).

On peut y

trouver aussi du dioxyde de carbone (CO2), du dioxyde de soufre (SO) et

parfois de l'azote (N), du sulfure d'hydrogène appelé aussi « gaz acide »

(H2S), ) et de petites quantités d'hélium (He).

On a aussi les formes de gaz

naturels suivantes : Gaz associé, Gaz biogénique, Gaz de charbon, Gaz de

schiste, Hydrates.

II- OPÉRATIONS DE BASES DANS

L’INDUSTRIE DU PÉTROLE ET DES GAZ

NATURELS

Le gaz naturel et le pétrole brut sont souvent associés et extraits simultanément

des mêmes gisements, ou encore des mêmes zones de production.

L'exploration

et l'extraction du gaz naturel utilisent des techniques à peu près identiques à

celles de l'industrie du pétrole.

A.

L’INDUSTRIE DU PÉTROLE

L’industrie pétrolière se subdivise schématiquement en « amont » (exploration,

production) et en « aval » (raffinage, distribution).

1- EN AMONT

L’exploration, c’est-à-dire la recherche de gisements et la production sont

souvent associées.

L’exploration commence par la connaissance géologique de

la région, puis passe par l’étude détaillée des structures géologiques

(principalement par imagerie sismique, même si la magnétométrie et la

gravimétrie peuvent être utilisées) et la réalisation de puits.

On parle

d’exploration « frontière » lorsque la région n’a pas encore de réserve mondiale

prouvée, le risque est alors très élevé mais le prix d’entrée est faible, et le retour

peut être important.

La production, ou plutôt l’extraction du pétrole, peut-être

une opération complexe : pour maximiser la production finale, il faut gérer un

réservoir composé de différents liquides aux propriétés physico-chimiques très

différentes (densité, fluidité, température de combustion et toxicité, entre

autres).

Au cours de la vie d’un gisement, on ouvre de nouveaux puits pour

accéder aux poches restées inexploitées.

En règle générale, on injecte de l’eau

et/ou du gaz dans le gisement, via des puits distincts de ceux qui extraient le

pétrole.

Une mauvaise stratégie d’exploitation (mauvais emplacement des puits,

injection inadaptée, production trop rapide) peut diminuer de façon irréversible

la quantité de pétrole extractible.

Par exemple, l'interface entre la nappe de

pétrole et celle d’un liquide chargé en soufre peut être brisée par simple

brassage, polluant ainsi le pétrole.

Au cours des dernières décennies,

l’exploration et la production se font en proportion croissante en offshore :

l’onshore, plus facile d’accès, a été exploité le premier.

La loi de Ricardo

s’applique très bien au pétrole, et, en règle générale, le retour sur investissement

tend à diminuer : les gisements sont de plus en plus petits, dispersés, et difficiles

à exploiter.

Il y a bien sûr des exceptions, comme dans des pays où l’exploration

a longtemps été paralysée pour des raisons politiques.

2- EN AVAL

Comment traite-t-on un brut, ce mélange de molécules des plus légères aux plus

lourdes ? On va le chauffer et provoquer son évaporation progressive.

Par

exemple, quand on chauffe un fond de casserole d’eau, de petites bulles

apparaissent d’abord avant 100 °C : ce sont les gaz dissous dans l’eau qui

s’échappent.

Puis, à 100 °C, l’eau bout à gros bouillons et s’évapore

complètement.

Au fond de la casserole, on trouve des résidus blanchâtres de

sels, qu’il faudrait chauffer à très haute température pour les vaporiser.

Pour le

pétrole, c’est le même principe pour le raffinage.

Le raffinage consistait

simplement, à l’origine, en la distillation ou le fractionnement du....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- PETROLE ET GAZ NATUREL (Travaux Personnels Encadrés – Géographie - Enseignements Pratiques Interdisciplinaires)

- LE PETROLE dans les années 1970

- les gaz a effet de serre

- pétrole et gaz naturel

- la distillation du petrole