La littérature présente souvent deux types humains : le Héros et le Sage. Étudiez ces deux caractères en vous appuyant sur les exemples qui vous paraissent les plus significatifs.

Publié le 02/11/2016

Extrait du document

La littérature présente souvent deux types humains : le Héros et le Sage. Étudiez ces deux caractères en vous appuyant sur les exemples qui vous paraissent les plus significatifs.

Le plan pourrait être le même que celui du modèle proposé, ta première partie étant consacrée au héros, la deuxième à la sagesse stoïcienne (celle de Vigny par exemple), la troisième à une sagesse plus facile (celle de Montaigne par exemple) qui risque de se dégrader (cf. Antoine dans Les Thibault de Martin du Gard). On peut inverser le plan si l'on veut conclure sur la supériorité de l'héroïsme.

Quelles réflexions vous inspire cette pensée de Montesquieu : « Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si grand génie : il ne faut pas être au-dessus des hommes ; il faut être avec eux » ?

On pourrait montrer dans une première partie l'échec du génie, incompris, souvent en avance sur son temps : ex. Mallarmé en littérature, Napoléon et la conception de l'Europe Unie, Galilée, etc... cas-type : Chatterton. Dans une deuxième partie apparaîtrait la réussite récompensant les efforts de ceux qui restent « avec » les hommes : la familiarité des meilleurs chefs avec leurs soldats ; la morale « à hauteur d'homme » des humanistes modernes ; le succès du réalisme en littérature. Mais dans la troisième partie on soulignerait les dangers de cette conception, qui peut aboutir à la facilité, à la médiocrité ; le problème du nivellement des êtres d'exception se trouve posé.

«

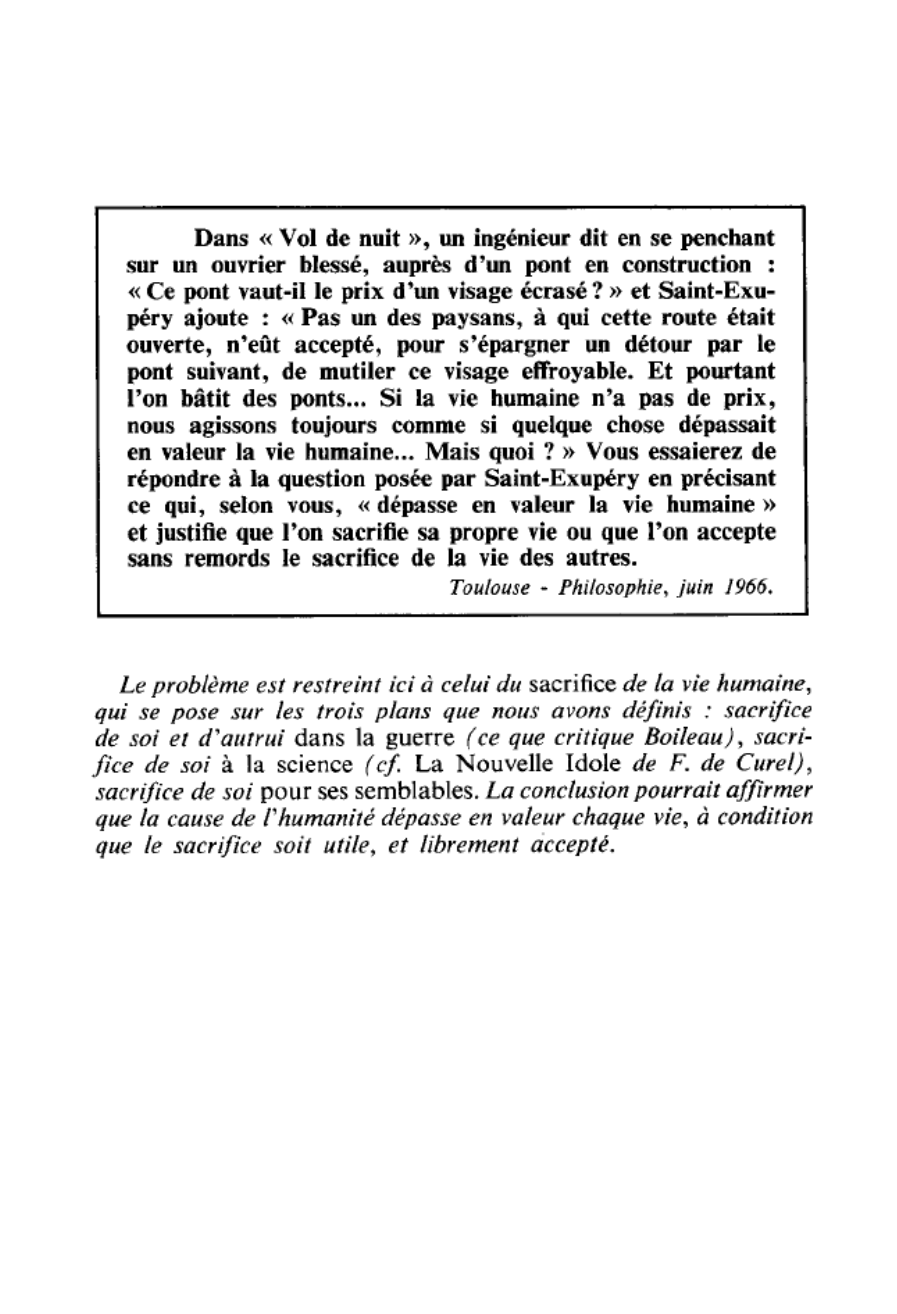

Dans «V ol de nuit », un ingénieur dit en se penchant

sur un ouvrier blessé , auprès d'un pont en construction : «Ce pont vaut-ille prix d'un visage écrasé?» et Saint-Exu péry ajoute : « Pas un des pay sans, à qui cette route était ouverte, n'eût accepté , pour s'épargner un détour par le

pont suivant, de mutiler ce visage effroyable.

Et pourtant l'on bâtit des ponts •..

Si la vie humaine n'a pas de prix, nous agisson s toujour s comme si quelque chose dépassait en valeur la vie humaine ...

Mai s quoi ? » Vous essaierez de

répondr e à la question posée par Saint-Exupéry en précisant

ce qui, selon vous , «dépasse en ''aleur la vie humaine )>

et justifie que l'on sacrifie sa propre vie ou que l'on accepte sans remords le sacrifice de la vie des autres.

Toulouse -Philosophie, juin 1966.

Le problème est restreint ici à celui du sacri fice de la vie humaine ,

qui se pose sur les trois plans que nous avons définis : sacrifice

de soi et

d'amrui dans la g ue rre (ce que critique Boileau ), sacri fice de soi à la science (cf La Nouve lle Idole de F.

de Curel),

sacnfice de soi pour ses se mb lables.

La conclusion pourrail affirmer

que la cause de l'human ité dépasse en valeur chaque vie, à conditi on

que le sacrifice soit utile, et librement àccepté..

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Que ce soit dans le domaine du roman, de l'autobiographie, du théâtre ou de la poésie, la littérature fait souvent de larges emprunts à l'Histoire : Corneille fait revivre dans ses pièces des héros romains, Mme de la Fayette nous dépeint dans « La Princesse de Clèves » une fresque de la cour d'Henri II, Ronsard, d'Aubigné, Hugo, et bien d'autres rehaussent parfois leur lyrisme de souvenirs ou de témoignages historiques; en vous appuyant sur des exemples précis tirés de vos lectures, vo

- Que ce soit dans le domaine du roman, de l'autobiographie, du théâtre ou de la poésie, la littérature fait souvent de larges emprunts à l'Histoire : Corneille fait revivre dans ses pièces des héros romains, Mme de La Fayette nous dépeint dans La Princesse de Clèves une fresque de la Cour d'Henri II, Ronsard, d'Aubigné, Hugo, et bien d'autres rehaussent parfois leur lyrisme de souvenirs ou de témoignages historiques ; en vous appuyant sur des exemples précis tirés de vos lectures, vous

- Dissertation : D'après votre lecture des caractères de La Bruyère et d’autres moralistes que vous avez lus, peut-on dire que “tous les hommes se valent”, ou émerge t’il des différences entre les personnes et les caractères ? Vous développerez vos impressions de lecture en vous appuyant sur des exemples précis.

- En 1865, dans la préface à son roman Une vieille maîtresse, Barbey d'Aurevilly écrit : « La moralité de l'artiste est dans la force et dans la vérité de sa peinture. En peignant la réalité, en lui infiltrant, en lui insufflant la vie, il a été assez moral : il a été vrai. Vérité ne peut jamais être péché ou crime ». En appuyant votre argumentation sur des exemples précis empruntés notamment à la littérature, vous analyserez et apprécierez ce point de vue. ?

- Un historien de la littérature française écrit : « La Bruyère, dans ses Caractères, imite bien les grands moralistes classiques, mais il innove par les raffinements et les nouveautés de son style, par le souci du détail concret, par les portraits et la peinture des moeurs contemporaines. » Illustrez et commentez, en donnant des exemples.