Grand Oral du Bac: La planête TERRE

Publié le 08/11/2018

Extrait du document

Troisième planète la plus proche du Soleil, la Terre occupe une place à part dans le système solaire.

Sa position lui a fait bénéficier de conditions favorables au développement de la vie, et sa singularité ne s'arrête pas là. En effet, la Terre est unique pour de multiples raisons : c’est la seule planète dont la surface se renouvelle en permanence, par le jeu d'un mécanisme dynamique de formation et de destruction ; seule planète également à posséder de l'eau à l'état liquide.

AUX ORIGINES DE LA TERRE

C'est aux alentours du Soleil, il y a 4,5 milliards d'années, qu'il faut chercher les origines de la Terre. La formation de la « planète bleue » résulterait au départ de l'accrétion de matière dans un nuage de poussières et de gaz gravitant autour du Soleil primitif. Cette matière a dans un premier temps formé des corps isolés qui se sont eux-mêmes regroupés en un corps unique : la Terre primitive. Au cours de cette accrétion, les particules en mouvement se sont entrechoquées, entraînant une libération d'énergie sous forme de chaleur. Une chaleur telle qu'une grande partie de la matière a fondu. En outre, la gravité a imposé aux différents éléments composant la Terre primitive une répartition précise : les plus lourds, comme le fer et le nickel, ont été concentrés vers le centre pour former le noyau ; les éléments légers, comme le silicium et l'aluminium, se sont quant à eux retrouvés en périphérie pour former le manteau. À la surface de cette planète en devenir, le refroidissement a entraîné la formation d'une croûte, proie au bombardement de météorites qui n’ont cessé de la déformer. Elle subit aussi l'action de très nombreuses éruptions volcaniques, d'une intensité rare. Ces dernières ont engendré la libération d'une quantité très importante de gaz, à l'origine de l'atmosphère primitive, dénuée d'oxygène. Parmi eux, citons l'azote qui compose 78 % de notre atmosphère actuelle, mais aussi le dioxyde de carbone. Si une grande partie de celui-ci a été piégé par les roches, l'autre a engendré un effet de serre modéré, permettant de réchauffer l'atmosphère et de l'amener jusqu'à une température d'environ 20 °C. Le volcanisme a

également eu pour effet de rejeter de très grandes quantités de vapeur d'eau dans l'atmosphère. En se condensant sous l'effet du froid, l'eau est peu à peu retombée à la surface de la Terre, remplissant les cavités et donnant progressivement naissance aux océans.

Ce sont tous ces phénomènes qui ont permis, alors que la Terre était âgée de 500 millions d'années, l'apparition des premières molécules de la vie.

PORTRAIT DE PLANÈTE

La Terre au sein du système solaire

Au xvè siècle, le Polonais Nicolas Copernic imagine un univers centré sur le Soleil, un système dit « héliocen-trique ». Un siècle plus tard, grâce à la mise au point de la lunette astronomique, Galilée confirme l'hypothèse de Copernic. Mais l'Église ne l'entendait pas ainsi : la Terre doit être au centre de l'univers et le Soleil tourne autour d'elle. Les grands prêtres de l'inquisition intentèrent un procès à Galilée qui ne trouva grâce qu'après avoir renié publiquement sa théorie. C'est dans ces circonstances qu'il aurait chuchoté la célèbre phrase : « Et pourtant, elle tourne. » Il fallut attendre 1757 pour que l'Église accepte que la thèse de l'héliocentrisme soit enseignée. En effet, la Terre, comme les huit autres planètes du système solaire (Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton),

«

dans cette couche, et ce jusqu 'à un maximum d'environ 0 •c au niveau de la stratopause (limite supérieure de la stratosphère).

Son action protectrice est primordiale puisque c'est cette partie de l'atmosphère qui contient la fameuse couche d'ozone ,

dont la concentration est maximale aux alentours de 25 km.

Elle assure un rôle de filtration des rayons ultraviolets contenus dans la lumière solaire.

Ces derniers sont ainsi absorbés, évitant ainsi les effets nocifs , destructeur s et cancérigènes , sur les organismes vivants .

La mésosphère La mésosphère , couche comprise entre 50 et 80 km, est caractérisée par une chute de température qui atteint, au niveau de la mésopause (limite supérieure de la mésosphère), -9o•c.

La concentration en particules diminue également de manièr e remarquable.

La thermosphère Située entre 80 et 500 km, la mésosphère voit sa température remonter.

Cependant, les particule s s'y faisant de plus en plus rares et les mesures de température rendant compte de l'agitation de ces mêmes particules, il n'est possible de donner qu'une valeur théorique qui serait d'env iron 1 000 •c aux alentours de 300 km d'altitude .

C'est à ce niveau que se trouve une zone singulière appelée " iono sphère ».

Elle présente la particularité d'être riche en particules chargées émanant du Soleil.

Ces dernières gén èrent des courants électriques à l'origine de phénomènes que l'on peut ressentir à la surface de

la Terre .

C'est le cas des aurores polaires : ces manifestations lumineu ses sont accompagnées de phénomènes électromagnétiques qui perturbent la propagation des onde s hertziennes.

La limite supérieure de la thermosphère est appelée thermopause.

L'exosphère Plus qu'une réelle couche, l'exosphè re est plutôt une zone de transition entre l'atmosphère et l'espace.

Si elle débute à une altitude d'environ 500 km, elle n'a pas réellement de limite supérieure .

Avec l'altitude , l'attraction terrestre diminue et ne retient plus que très peu de particules .

La quantité de matière diminue donc petit à peti~ jusqu 'à atteindre le vide spatial.

C'est dans

l'exosp hère que se trouvent la plupart des satellites gravitant autour de la Terre.

COMPOSITION Lors de sa formation, l'atmosphère était totalement dénu ée d'oxygène .

À l'époque , elle était composée de 80 à 95% de vapeur d'eau.

Les autres éléments importants étaient le dioxyde de carbone (10 à 20 %) et l'azote (1 à 4 %).

Deux phénomènes ont participé à

l 'évo lution de l'atmo sphère primitive vers l'atmosphère actuelle : le dégazage du manteau terrestre et la photosynthèse .

Le premier est responsable de l'augmentation très importante de la concentration d'azote.

Le second, qui se déroule maintenant depui s 2,5 milliards d'années , a engendré l'appa rition de l'oxygène .

Ainsi, aujourd'hui, la composition de l'atmosphère terrestre est la suivante: -Azote : 78,09 % -Oxygène : 20,9 % -Argon : 0,93 •ro -Dioxyde de carbone : O,Q35 % -Néon, hélium, méthane , krypton, ozone, etc.

: sous forme de traces.

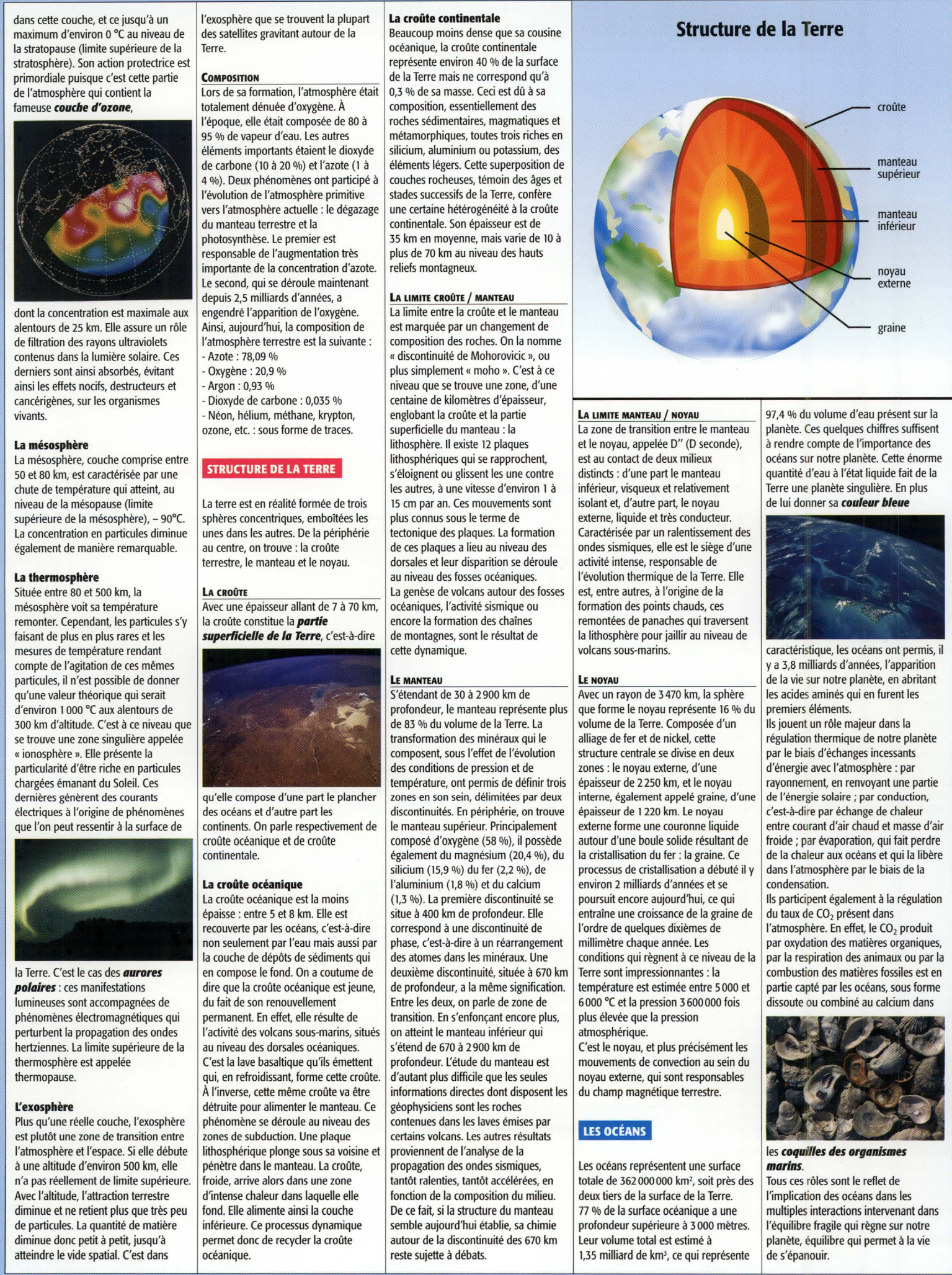

STRUCTURE DE LA TERRE

La terre est en réalité formée de trois sphè res concentriques, emboîtées les unes dans les autres.

De la périphérie au centre, on trouve : la croûte terre stre, le manteau et le noyau .

LA CROÛTE Avec une épaisseur allant de 7 à 70 km, la croûte constitue la partie superficielle de la Terre , c'est-à-dire

qu'elle compose d'une part le plancher des océans et d'autre part les continents .

On parle respectivement de croûte océanique et de croûte continentale.

La croûte océanique La croûte océanique est la moins épaisse : entre 5 et 8 km.

Elle e st recouverte par les océans , c'est-à-dire non seulement par l'eau mais aussi par la couche de dépôts de sediments qui en compose le fond .

On a coutume de dire que la croûte océanique est jeune , du fait de son renouvellement permanent.

En effet, elle résulte de l'activité des volcans sous-marins, situés au niveau des dorsales océaniques .

C'est la lave basaltique qu'ils émettent qui, en refroidissant , forme cette croûte.

À l'inverse , cette même croûte va être détruite pour alimenter le manteau .

Ce phénomène se déroule au niveau des zones de subduction.

Une plaque lithosphérique plonge sous sa voisine et pénètre dans le manteau.

La croûte , froide , arrive alors dans une zone d'intense chaleur dans laquelle elle fond.

Elle alimente ainsi la couche inférieure .

Ce processus dynamique permet donc de recycler la croûte océanique .

La croûte continentale Beaucoup moins dense que sa cousine océanique, la croûte continentale représente environ 40 % de la surface de la Terre mais ne correspond qu'à 0,3 % de sa masse.

Ceci est dû à sa composition, essentiellement des roches sédimentaire s, magmatiques et métamorphiques , toutes trois riche s en silicium, aluminium ou potassium, des éléments légers.

Cette superposition de couches rocheuses, témoin des âges et stades successifs de la Terre, confère une certaine hétérogénéité à la croûte continentale.

Son épaisseur est de 35 km en moyenne , mais varie de 10 à plus de 70 km au niveau des hauts reliefs montagneux.

LA LIMITE CROÛTE 1 MANTEAU La limite entre la croûte et le manteau est marqué e par un changement de composition des roch es.

On la nomme " discontinuité de Mohorovicic », ou plus simplement« moho ».

C'est à ce niveau que se trou ve une zone, d'une centaine de kilomètres d'épaisseur, englobant la croûte et la partie superficielle du mant eau : la lithosphère .

Il existe 12 plaque s lithosphériques qui se rapprochent, s'éloignent ou glissent les une contre les autres, à une vitesse d'environ 1 à 15 cm par an.

Ces mouvements sont plus connus sous le terme de tectonique des plaques.

La formation de ces plaques a lieu au niveau des dorsale s et leur disparit ion se déroule au niveau des fosses océaniques.

La genèse de volcans autour des fosses océaniques, l'activité sismique ou encore la formation des chaînes de montagnes , sont le résultat de cette dynamique .

LE MANTEAU S 'étendant de 30 à 2 900 km de profondeur , le manteau représente plus de 83 •ro du volume de la Terre .

La transformation des minéraux qui le composent, sous l'effet de l'évolution des conditions de pression et de température , ont permis de définir trois zones en son sein, délimitées par deu x discontinuités.

En périphérie, on trouve le manteau supérieur .

Principalement composé d'oxygène {58%), il possède également du magn ésium {20,4 %), du silicium (15,9 •ro) du fer (2,2 %), de l'aluminium (1,8 %) et du calcium (1,3 %).

La première discontinuité se situe à 400 km de profondeur .

Elle correspond à une discontinuité de phase, c'est-à-dire à un réarrangement des atomes dans les minéraux .

Une deuxième discontinuité , située à 670 km de profondeur, a la même signification.

Entre les deux , on parle de zone de transition .

En s'enfonçant encore plus , on atteint le manteau inférieur qui s'étend de 670 à 2 900 km de profondeur.

L'étude du manteau est d 'autant plus difficile que les seules informations directes dont disposent les géophysiciens sont les roches contenues dans les laves émises par certains volcans.

Les autres résultats proviennent de l'analyse de la propagation des ondes sismiques, tantôt ralenties , tantôt accélérées, en fonction de la composition du milieu .

De ce fait, si la structure du manteau semble aujourd'hui établie , sa chimie autour de la discontinuité des 670 km reste sujette à débats .

Structure de la Terre

LA LIMITE MANTEAU 1 NOYAU La zone de transition entre le manteau et le noyau, appelée D " (D seconde), est au contact de deux milieu x distincts : d 'une part le manteau inférieur, visqueux et relativement isolant et, d'autre part, le noyau externe, liquide et très conducteur .

Caractérisée par un ralentissement des ondes sismiques , elle est le siège d 'une activité intense, responsable de l'évol ution thermique de la Terre .

Elle est, entre autre s, à l'origine de la formation des points chauds , ces remontées de panache s qui traversent la lithosphère pour jaillir au niveau de volcans sous-marins.

LE NOYAU Avec un rayon de 3 470 km, la sphère que forme le noyau représente 16% du volume de la Terre.

Composée d'un alliage de fer et de nickel , cette structure centrale se divise en deux zones : le noyau externe, d'une épaisseur de nso km, et le noyau interne , également appelé graine, d'une épaisseur de 1 220 km.

Le noyau externe forme une couronne liquide autour d'une boule solide résultant de la cristallisation du fer : la graine.

Ce processus de cristallisation a débuté il y environ 2 milliards d'années et se poursuit encore aujourd 'hui, ce qui entra îne une croissance de la graine de l'ordre de quelques dixièmes de millimètre chaque année.

Les conditions qui règnent à ce niveau de la Terre sont impressionnantes : la température est estimée entre 5 000 et 6 000 •c et la pression 3 600 000 fois plus élevée que la pression atmosphérique .

C'est le noyau , et plus précisément les mouvements de convection au sein du noyau externe, qui sont responsables du champ magnétique terrestre .

Les océans représentent une surface totale de 362000000 km', soit près des deux tiers de la surface de la Terre .

77 % de la surface océanique a une profondeur supérieure à 3 000 mètre s .

Leur volume total est estimé à 1,35 milliard de km', ce qui représente

croûte

manteau supérieur

manteau inférieur

noyau externe

graine

97,4% d u volume d'eau présent sur la planète.

Ces quelques chiffres suffisent à rendre compte de l'importance des océans sur notre planète .

Cette énorme quantité d'ea u à l'état liquide fait de la Terre une planète singulière.

En plus de lui donner sa couleur bleue

caractéri stique, les océans ont permis , il y a 3,8 milliards d'année s, l'apparition de la vie sur notre planète , en abritant les acide s aminés qui en furent les premier s éléments.

Ils jouent un rôle majeur dans la régulatio n thermique de notre planète par le biais d'échanges incessants d'énergi e avec l'atmosphère :par rayonne ment, en renvoyant une partie de l'énergie solaire ; par conduction, c'est-à-d ir e par échange de chaleur entre courant d 'air chaud et masse d'air froide ; par évaporation, qui fait perdre de la chaleur aux océans et qui la libère dans l'atmos phère par le biais de la condens ation.

Ils part icipent également à la régulation du taux de C02 présent dans l'atmosp hère.

En elfe~ le C02 produit par oxydation des matières organiques, par la respiration des animaux ou par la combustion des matières fossiles est en partie capté par les océans, sous forme dissoute ou combiné au calcium dans

marins .

Tous ces rôles sont le reflet de l'implica tion des océans dans les multiple s interactions intervenant dans l'équilibre fragile qui règne sur notre planète , équilibre qui permet à la vie de s'épanouir ..

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Grand oral du bac : LE RÉCHAUFFEMENT DE LA TERRE

- Grand oral du bac : LES TREMBLEMENTS DE TERRE

- Grand oral du bac : Arts et Culture L'ART DE LA PHOTOGRAPHIE

- Grand oral du bac : Arts et Culture LE BAUHAUS

- Grand oral du bac : Arts et Culture LE BAROQUE