L'AGE D'OR DES Satellites de 1990 à 1994 : Histoire

Publié le 15/01/2019

Extrait du document

L'AGE D'OR DES

Satellites

Quand, ce 29 septembre 1989, les astronomes prennent le dernier cliché au foyer du télescope Haie du mont Palomar. une page d'histoire est tournée. Face à une accélération des techniques et des connaissances sans précédent, cet instrument de légende, qui fut longtemps le plus grand réflecteur du monde, est désormais soumis à la loi commune : l'acquisition électronique des données et l’emploi massif de l'ordinateur pour les traiter. Avec cette conversion symbolique, l’astronomie entre dans 1ère du « tout-informatique ».

Une voie qui s’impose aussi aux théoriciens : en effet, une nouvelle vision du système solaire émerge, en particulier grâce aux simulations numériques. Celles-ci montrent que l’influence gravitationnelle des planètes géantes, de Jupiter notamment, introduit le chaos dans les orbites - que l’on imaginait si régulières - des autres planètes. Leur trajectoire s’avère imprévisible au-delà de quelques centaines de millions d’années. On s’aperçoit même que la Lune stabilise l’axe de rotation de la Terre. Sans notre satellite naturel, des instabilités chaotiques auraient ainsi perturbé le climat de la planète, au point que la vie aurait bien pu ne jamais s’y développer.

Le début des années quatre-vingt-dix est également marqué par la mise en service de nouveaux grands réflecteurs, tels que le NTT de 3,5 mètres installé en 1990 à La Silla, au Chili, dans l’Obser-vatoire austral européen (ESO) et, surtout, le Keck, dont les premiers tests ont lieu à Hawaii en 1993 et qui constitue aujourd’hui, avec son miroir segmenté de 10 mètres de diamètre, le plus grand télescope du monde.

«

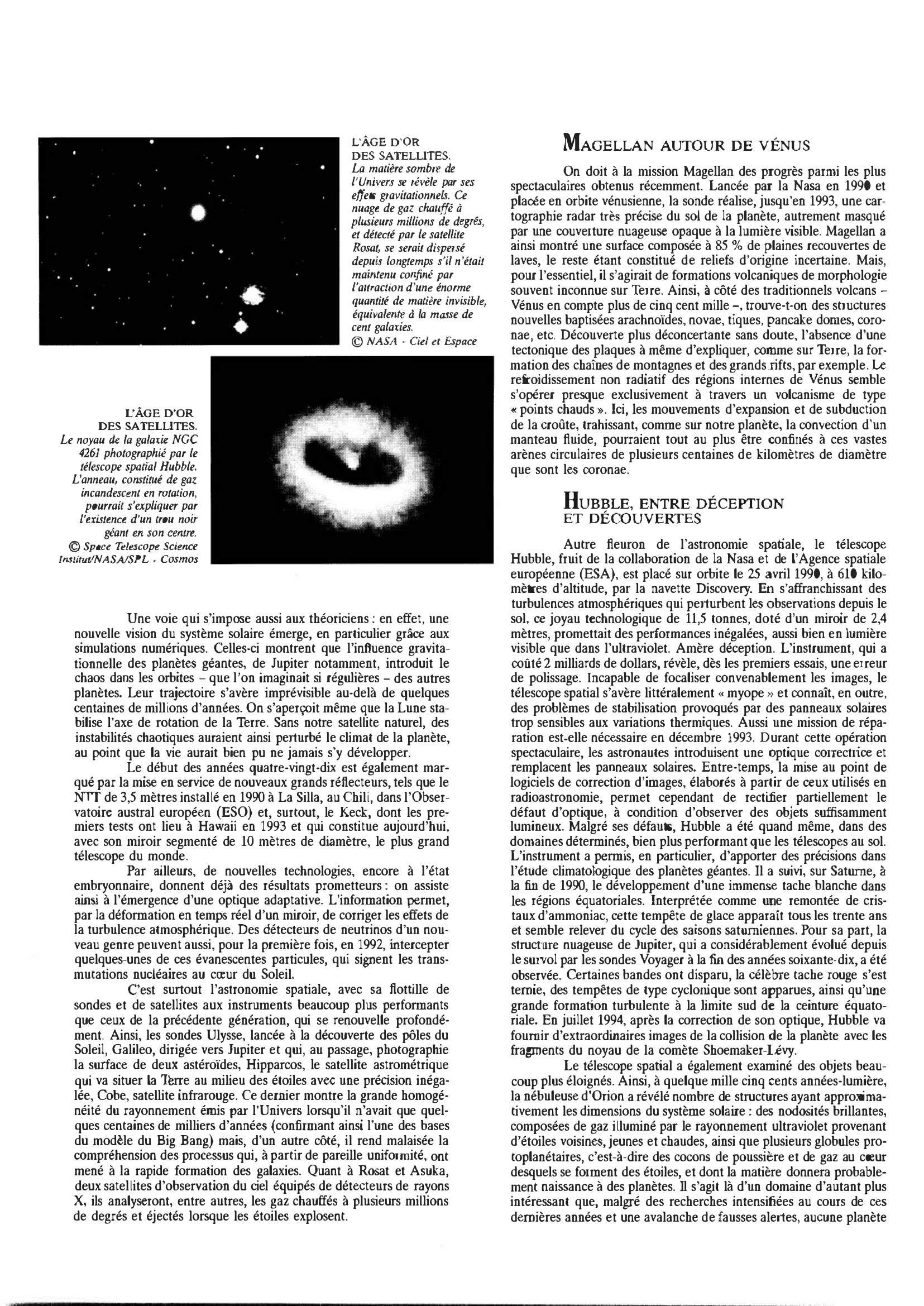

L'ÂGE

D'OR

DES SATELLITES.

Le noyau de la galaxie NGC

4261 photographié par le

télescope spatial Hubble.

L'anneau, constitué de gaz

incandescent en rotation,

pourrait s'expliquer par

l'existence d'un trou noir

géant en son centre.

© Sp ace Telescope Science

Institut/NASNSPL ·Cosmos L'ÂGE

D'OR

DES SATELLITES.

La matière sombre de

l'Univers se révèle par ses

effets gravitationnels.

Ce

nuage de gaz chat1f!é à

plusieurs millions de degrés,

et détecJé par le satellite

Rosat, se serait dispersé

depuis longtemps s'il n'était

maintenu confiné par

l'attraction d'une énorme

quantité de matière invisible,

équivalente à la masse de

cent galaxies.

© NASA · Ciel et Espace

Une voie qui s'impose aussi aux théoriciens: en effet, une

nouvelle vision du système solaire émerge, en particulier grâce aux

simulations numériques.

Celles-ci montrent que l'influence gravita

tionnelle des planètes géantes, de Jupiter notamment, introduit le

chaos dans les orbites -que l'on imaginait si régulières -des autres

planètes.

Leur trajectoire s'avère imprévisible au-delà de quelques

centaines de millions d'années.

On s'aperçoit même que la Lune sta

bilise l'axe de rotation de la Terre.

Sans notre satellite naturel, des

instabilités chaotiques auraient ainsi perturbé le climat de la planète,

au point que la vie aurait bien pu ne jamais s'y développer.

Le début des années quatre-vingt-dix est également mar

qué par la mise en service de nouveaux grands réflecteurs, tels que le

NTT de 3,5 mètres installé en 1990 à La Silla, au Chili, dans l'Obser

vatoire austral européen (ESO) et, surtout, le Keck, dont les pre

miers tests ont lieu à Hawaii en 1993 et qui constitue aujourd'hui,

avec son miroir segmenté de 10 mètres de diamètre, Je plus grand

télescope du monde.

Par ailleurs, de nouvelles technologies, encore à l'état

embryonnaire, donnent déjà des résultats prometteurs : on assiste

ainsi à l'émergence d'une optique adaptative.

L'information permet,

par la déformation en temps réel d'un miroir, de corriger les effets de

la turbulence atmosphérique.

Des détecteurs de neutrinos d'un nou

veau genre peuvent aussi, pour la première fois, en 1992, intercepter

quelques-unes de ces évanescentes particules, qui signent les trans

mutations nucléaires au cœur du Soleil.

C'est surtout l'astronomie spatiale, avec sa flottille de

sondes et de satellites aux instruments beaucoup plus performants

que ceux de la précédente génération, qui se renouvelle profondé

ment.

Ainsi, les sondes Ulysse, lancée à la découverte des pôles du

Soleil, Galileo, dirigée vers Jupiter et qui, au passage, photographie

la surface de deux astéroïdes, Hipparcos, Je satellite astrométrique

qui va situer la Terre au milieu des étoiles avec une précision inéga

lée, Cobe, satellite infrarouge.

Ce dernier montre la grande homogé

néité du rayonnement émis par l'Univers lorsqu'il n'avait que quel

ques centaines de milliers d'années (confirmant ainsi l'une des bases

du modèle du Big Bang) mais, d'un autre côté, il rend malaisée la

compréhension des processus qui, à partir de pareille uniformité, ont

mené à la rapide formation des galaxies.

Quant à Rosat et Asuka,

deux satellites d'observation du ciel équipés de détecteurs de rayons

X, ils analyseront, entre autres, les gaz chauffés à plusieurs millions

de degrés et éjectés lorsque les étoiles explosent.

MAGELLAN

AUTOUR DE VÉNUS

On doit à la mission Magellan des progrès parmi les plus

spectaculaires obtenus récemment.

Lancée par la Nasa en 1990 et

placée en orbite vénusienne, la sonde réalise, jusqu'en 1993, une car

tographie radar très précise du sol de la planète, autrement masqué

par une couverture nuageuse opaque à la lumière visible.

Magellan a

ainsi montré une surface composée à 85 % de plaines recouvertes de

laves, le reste étant constitué de reliefs d'origine incertaine.

Mais,

pour l'essentiel, il s'agirait de formations volcaniques de morphologie

souvent inconnue sur Terre.

Ainsi, à côté des traditionnels volcans -

Vénus en compte plus de cinq cent mille -, trouve-t-on des structures

nouvelles baptisées arachnoïdes, novae, tiques, pancake dornes, coro

nae, etc.

Découverte plus déconcertante sans doute, l'absence d'une

tectonique des plaques à même d'expliquer, comme sur Terre, la for

mation des chaînes de montagnes et des grands rifts, par exemple.

Le

refroidissement non radiatif des régions internes de Vénus semble

s'opérer presque exclusivement à travers un volcanisme de type.

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Le rock de 1990 à 1994 : Histoire

- LE Jazz, DES ADIEUX À LA RELÈVE de 1990 à 1994 : Histoire

- NOUVELLE Danse ET DÉCADENCE de 1990 à 1994 : Histoire

- LE MARCHÉ DE l’ART de 1990 à 1994 : Histoire

- Jordanie de 1990 à 1994 : Histoire