Cours SVT: L’immunité innée

Publié le 28/02/2025

Extrait du document

«

L’immunité innée

I - L’immunité

QP 1 : L’immunité… cékoidon ?

C’est l’ensemble des processus permettant de protéger l’organisme

des agressions pathogènes, des cancérisations cellulaires ou des

dommages tissulaires, afin de conserver son intégrité donc sa santé.

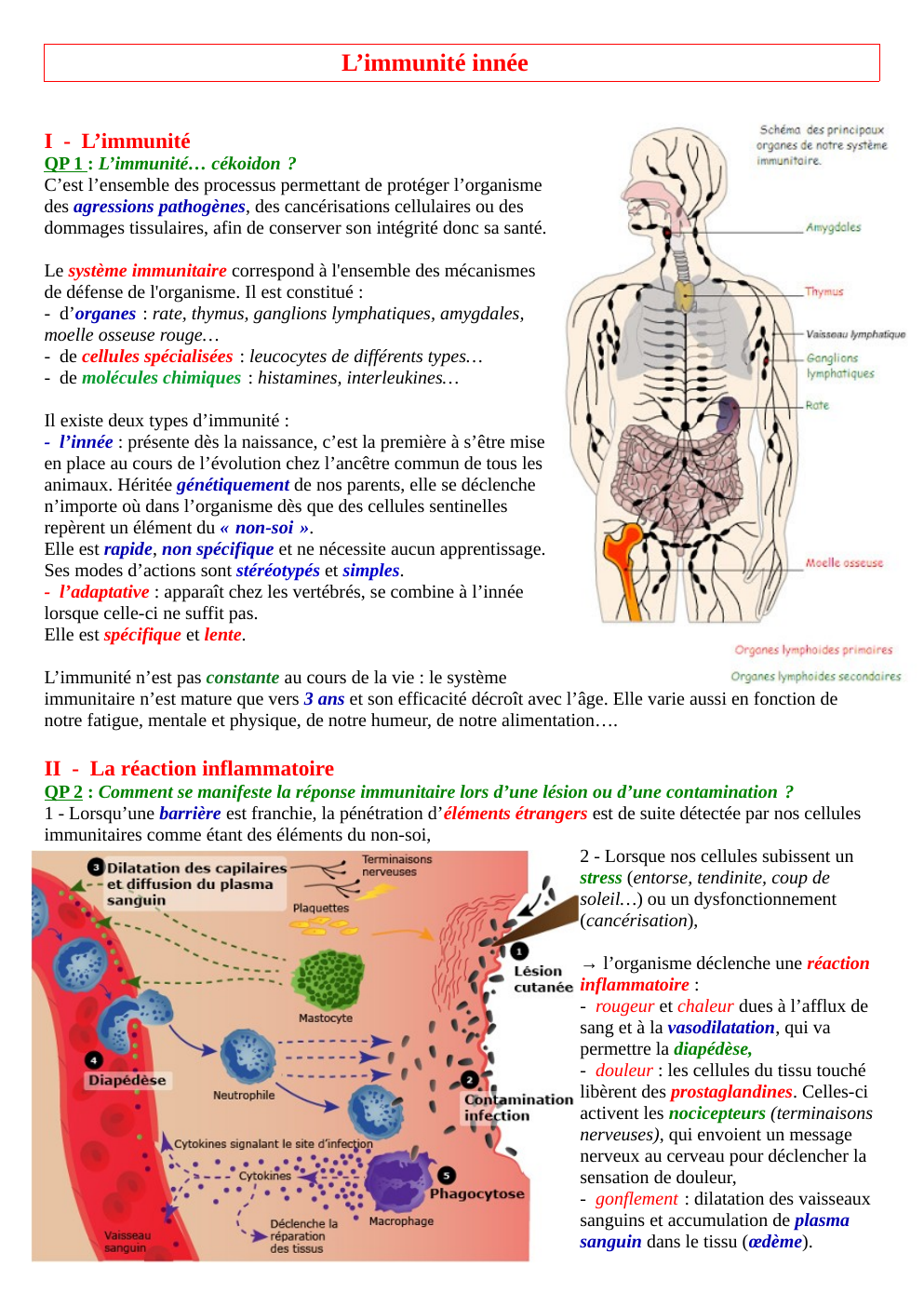

Le système immunitaire correspond à l'ensemble des mécanismes

de défense de l'organisme.

Il est constitué :

- d’organes : rate, thymus, ganglions lymphatiques, amygdales,

moelle osseuse rouge…

- de cellules spécialisées : leucocytes de différents types…

- de molécules chimiques : histamines, interleukines…

Il existe deux types d’immunité :

- l’innée : présente dès la naissance, c’est la première à s’être mise

en place au cours de l’évolution chez l’ancêtre commun de tous les

animaux.

Héritée génétiquement de nos parents, elle se déclenche

n’importe où dans l’organisme dès que des cellules sentinelles

repèrent un élément du « non-soi ».

Elle est rapide, non spécifique et ne nécessite aucun apprentissage.

Ses modes d’actions sont stéréotypés et simples.

- l’adaptative : apparaît chez les vertébrés, se combine à l’innée

lorsque celle-ci ne suffit pas.

Elle est spécifique et lente.

L’immunité n’est pas constante au cours de la vie : le système

immunitaire n’est mature que vers 3 ans et son efficacité décroît avec l’âge.

Elle varie aussi en fonction de

notre fatigue, mentale et physique, de notre humeur, de notre alimentation….

II - La réaction inflammatoire

QP 2 : Comment se manifeste la réponse immunitaire lors d’une lésion ou d’une contamination ?

1 - Lorsqu’une barrière est franchie, la pénétration d’éléments étrangers est de suite détectée par nos cellules

immunitaires comme étant des éléments du non-soi,

2 - Lorsque nos cellules subissent un

stress (entorse, tendinite, coup de

soleil…) ou un dysfonctionnement

(cancérisation),

→ l’organisme déclenche une réaction

inflammatoire :

- rougeur et chaleur dues à l’afflux de

sang et à la vasodilatation, qui va

permettre la diapédèse,

- douleur : les cellules du tissu touché

libèrent des prostaglandines.

Celles-ci

activent les nocicepteurs (terminaisons

nerveuses), qui envoient un message

nerveux au cerveau pour déclencher la

sensation de douleur,

- gonflement : dilatation des vaisseaux

sanguins et accumulation de plasma

sanguin dans le tissu (œdème).

QP 3 : Comment le système immunitaire détecte le « non-soi » ?

Les p’tites histoires de Mme Dubuc…

En 1958, le Professeur

Jean Dausset révèle

l’existence au niveau des

membranes cellulaires du

CMH, issu du

système HLA.

Cette découverte lui

permettra d’obtenir le prix

Nobel de Médecine en 1980,

« pour la découverte sur les

structures génétiquement

déterminées sur la surface

d'une cellule et régulatrices

des réactions

immunologiques ».

Le Complexe Majeur d’Histocompatibilité (CMH) correspond à

un groupe d’antigènes initialement identifiés comme jouant un

rôle primordial dans les processus de rejet de greffe, et pour

lesquels la compatibilité entre donneur et receveur permettait de

prolonger la survie de la greffe.

Chez l’homme, les protéines du CMH sont codées par le système

HLA (Human Leucocyte Antigen).

Ces gènes regroupés sont sur

le bras court du chromosome 6.

Le CMH est comme une « carte d’identité » située à la surface de

toutes nos cellules.

Elle permet la reconnaissance du soi (nos

cellules, nos tissus, nos organes) et celle du non-soi (micro-organisme étranger, corps étranger, greffon…).

QP 4 : Quelles cellules sont présentes au niveau de l’inflammation ?

Les leucocytes sont présents dans tout l’organisme.

Il y a :

- les cellules sentinelles qui résident dans les tissus :

cellules dendritiques, mastocytes et macrophages,

- les granulocytes et monocytes, circulent dans le sang et sont recrutés sur le site de l’inflammation.

III - La réaction immunitaire

QP 5 : Comment sont reconnus les agents pathogènes ?

La membrane des cellules immunitaires possède des récepteurs de surface capables de reconnaître les motifs

moléculaires communs de la paroi cellulaire de....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓