Encyclopédie: Renoir, Jean

Publié le 01/09/2011

Extrait du document

(1894-1979) Réalisateur français. Fils du peintre Pierre-Auguste Renoir, il débute dans le cinéma au milieu des années 20, réalisant quelques films muets comme Nana (1926, d'après Emile Zola) et la Petite Marchande d'allumettes (1928). Avec le parlant, il s'impose comme un des plus grands cinéastes, même si certains de ses films connurent un échec commercial, comme la Règle du jeu (1939), son chef-d'oeuvre. Films principaux: - la Chienne (1931) ; - Boudu sauvé des eaux (1932) ; - Madame Bovary (1933) ; - Toni (1934) ; - le Crime de Monsieur Lange (1935) ; - la Vie est à nous (1936) ; - Une partie de campagne (1936, d'après Maupassant) ; - la Grande Illusion (1937) ; - la Bête humaine (d'après Zola, 1938) ; - Elena et les hommes (1956), avec Ingrid Bergman.

«

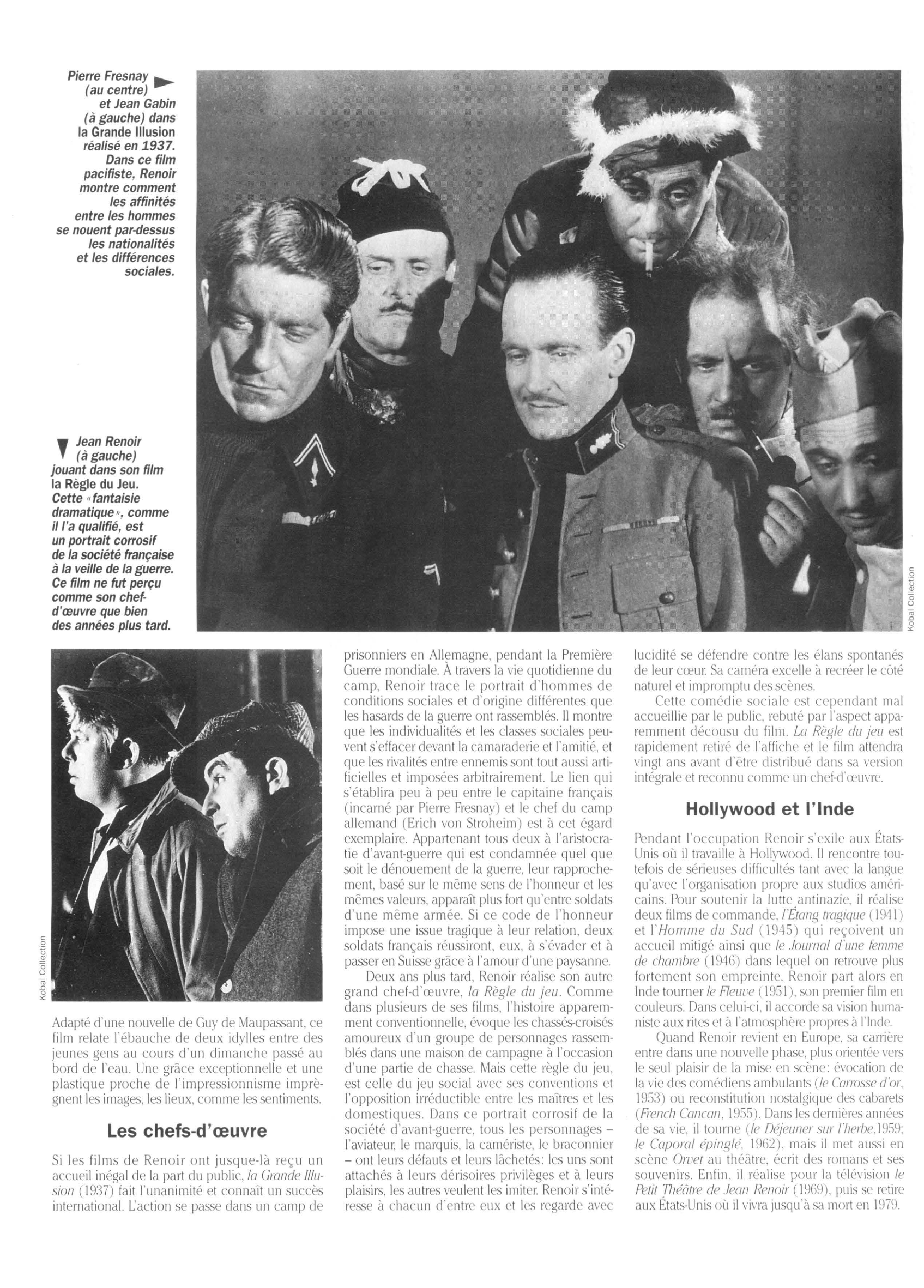

Pierre Fresna y ~ (au centre )

et Jea n Gabin (à gauche ) dans la Grande Illusion réalisé en 1937.

Dans ce film pacifiste , Renoir montre comment les affinités entre les hommes se nouent par-dessus les nationalités et les différences sociales .

'

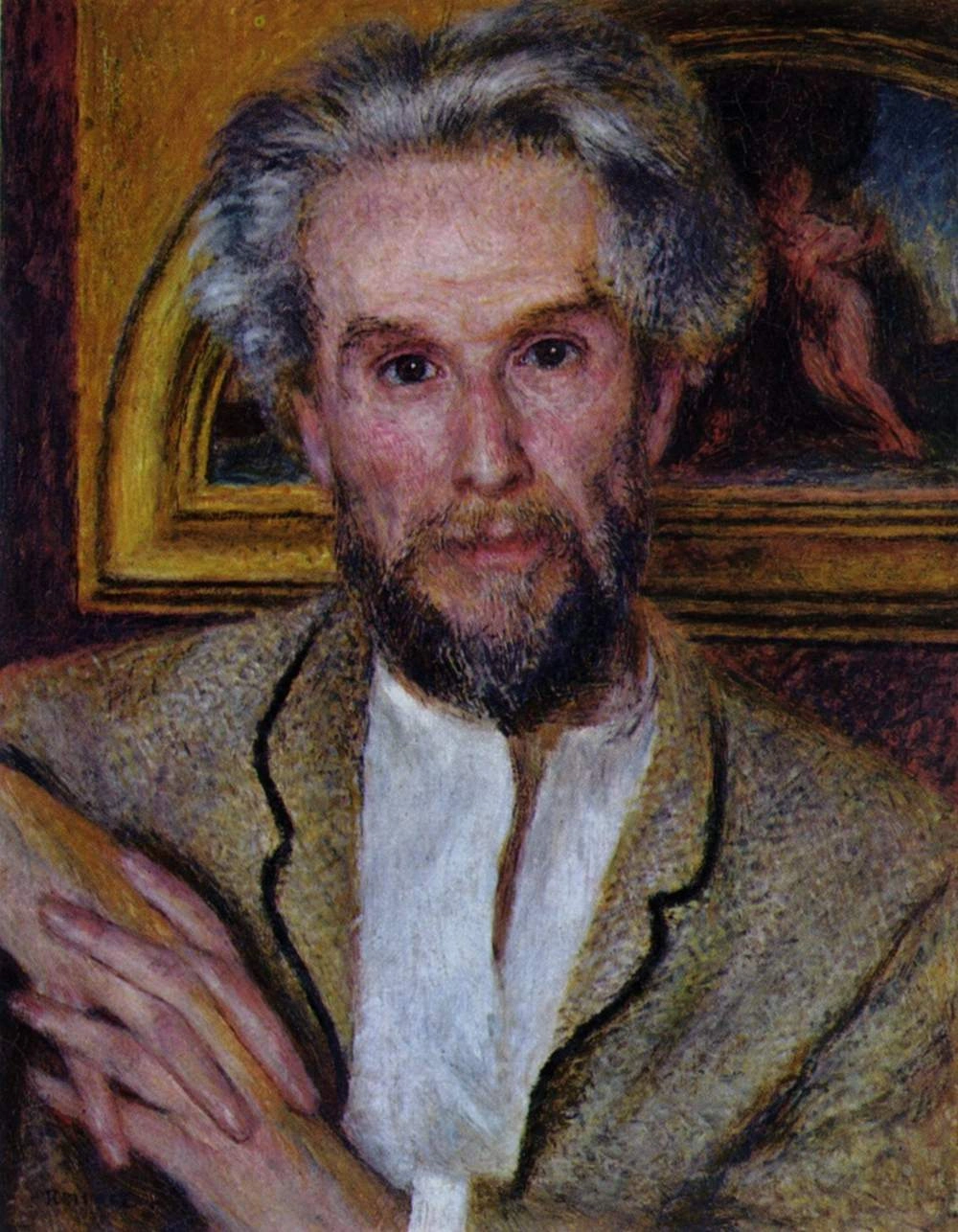

Jean Renoir ( à gauche) jouant dans son film la Règle du Jeu .

Cette "fanta isie dramatique ", comme il l' a qualifié , est un portrait corrosif de la société française à la veille de la guerre.

Ce film ne fut perçu comme son chef d 'œuvre que bien des années plus tard.

Adapté d'une nouvelle de Guy de Maupassant, ce

film relate l'ébauche de deux idylles entre des

jeunes gens

au cours d'un dimanche passé au

bord de l'ea u.

Une grâce exceptionne lle et une

plastique proche de l'impressionnisme

impr è

gnent les images , les lieux, comme les sent im ents.

Les chefs-d 'œuvre

Si les films de Renoir ont jusque-là reçu un

accue il inégal de la part du public , /a Grande Illu

sion (1937) fai t l'unanimité et connaît un succès

international.

L'action

se passe dans un camp de prisonniers

en All~magne , pendant

la Prem i ère

Guerre mondiale.

A travers la vie quotidienne du

camp,

Renoir trace le por trait d' hommes de

conditions socia l es et d'or igine dif férentes que

l es hasards de la guer re on t rassemblés.

Il montre

que l

es indiv idualit és et l es classes socia l es peu

ven t s'effacer devant la camaraderie et l'amitié, et

que l es rivalités entre ennemis sont tout aussi arti

ficielles et imposées arbitrairement.

Le lien qui

s'établira peu à peu entre le capitaine français

( in carné par

Pierre Fresnay ) et le chef du camp

all emand (Er ich von Stroheim ) est à ce t égard

exemp la

ire.

Appartenant tous deux à l'aristocra

tie d'avant-guerre qui est condamnée quel que

soit le dénouement de la gue rr

e, leur rapproche

ment ,

basé sur le même sens de l' honneur et les

mêmes valeurs, apparaît plus fort qu'entre soldats

d '

une même armée.

Si ce code de l'honneur

imp ose une i ssue tragique à leur relation , deux

soldats français r

éuss iront, eux, à s'évader et à

passer en Suisse grâce à l'amo ur d 'une paysanne.

Deux

ans plus tard, Renoir réalise son autre

grand ch ef-d'œuv r

e, /a Règle du jeu.

Comme

dans plusieurs de ses film s, l'histoire apparem

ment conventionne ll

e, évoque les chassés-croisés

amoureux d'un groupe de personnages

rassem

blés dans une maison de campagne à l'occasion

d'une partie de ch

asse.

Mais cette r ègle du j eu,

est ce lle du jeu social avec ses conven tio ns et

l'opposition irr éductible entre l es maîtres et les

domestiqu es.

Dans ce portrait corrosif de la

société d'ava nt-guerre , tous les personnages -

l'aviateur, le marquis ,

la caméri ste, le braconnier

-ont leurs défauts et leurs lâchetés: les uns sont

attachés à leurs dérisoires privilèges et à leurs

plaisirs, l

es autr es veu lent les imiter.

Renoir s'inté

resse à chacun d'e ntre eux et les regarde avec lu

cidité

se défendre contre les élans spontanés

de leur

cœur.

Sa camé ra excelle à recrée r le côté

naturel

et impromptu des scènes.

Cette comédie sociale est cependant mal

accueillie par

le public.

rebuté par l'aspect appa

remment décousu du film.

La Règle du jeu est

rap idement retiré de l 'affiche et le film attendra

vingt ans avant d'être distribué dans

sa version

intégrale

et reconnu comme un chef-d'œuvre.

Hollywood et l'Inde

Pendant l'occupation Renoir s'exile aux États

Unis où il travaille à Hollywood.

Il rencontre tou

tefois de sérieuses difficultés tant avec la langue

qu'avec l'organisation propre aux studios

améri cains.

Pour soutenir la lutte antinazie, il r éal ise

deux films de commande.

l'Étang tragique ( 1941 )

et l' Homme du Sud (1945 ) qui reçoivent un

accuei l mitigé ainsi que

le Journal d'une femme

de chambre ( 194(i) dans lequel on re trouve plus

fortement son empreinte.

Renoir part alors

en

Inde tourner le Fleuue ( 1951 ).

son premier film en

coule urs.

Dans celui-ci.

il accorde sa vision huma

niste aux rites et à l'atmosphère propres à lïncl e.

Quand Renoir revient en Europe, sa carrière

entre dans une nouvelle

phase.

plus orientée vers le seu l plaisir de la mise en scène: évocation de

l a vie

des comédiens ambulants (le Carrosse d'or,

1953 ) ou reconstitution nostalgique des cabarets

(French Cancan.

1955 ).

Dans les dernières années

de

sa vie.

il tourne (le Déjeuner sur lherbe.I959:

le Caporal éping l é.

19G:Z ), mais il met aussi en

scène Omet au théâtre , écrit des romans et ses souven irs.

Enfin.

il réalise pour la té lévision le

Petit Théâtre de Jean Renoir (1%9), puis se retire

aux États-Unis

OLJ il vivra jusqu'à sa mort en 1979..

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- DISCOURS PRÉLIMINAIRE DE L’ENCYCLOPÉDIE de Alembert (Jean Le Rond d’) - résumé de l'oeuvre

- Renoir Jean, 1894-1979, né à Paris, cinéaste français, fils du précédent.

- JEAN RENOIR.

- Renoir, Jean - réalisateur de cinéma.

- Fleuve, le [Jean Renoir] - analyse du film.