L’ISLAM dans les années 1980: Histoire

Publié le 30/11/2018

Extrait du document

Dès la fin des années soixante-dix et tout au long de la décennie quatre-vingt, le monde islamique est ébranlé par une série de mouvements sociaux et politiques. Si l’évolution des sociétés musulmanes est inséparable du contexte international dans lequel se débat le tiers monde, elle n'en est cependant pas moins caractérisée par des aspects spécifiques.

Une situation explosive

Sans constituer un phénomène tout à fait nouveau, la violence envahit la vie politique et sociale.

Si jusque-là les conflits armés qui opposaient directement des États musulmans (entre l’Algérie et le Maroc en 1963, entre l’Égypte et la Libye ou entre les deux Yémens dans les années soixante-dix) se limitaient à quelques jours d’affrontements, certains durent désormais des années comme c’est le cas entre l’Iran et l’Irak. Les guerres civiles, si elles ne sont pas nouvelles dans la région, vont devenir chroniques ou permanentes : ainsi au Liban depuis 1975 et en Afghanistan où le retrait des troupes soviétiques du pays en février 1989 n’a pas pour autant clos le conflit. En outre, les guerres idéologiques et politiques sont exacerbées par les rivalités communautaires ou ethniques et par la permanence de la question nationale : ainsi en Afghanistan, au Liban, au Kurdistan, au sud du Soudan, au Tchad, au Sahara occidental ou encore dans le conflit israélo-arabe où perdure la question palestinienne. Sans oublier les pays où l’islam est minoritaire telles les Philippines aux prises avec le séparatisme moro ou la Yougoslavie agitée par des luttes dans le Kosovo. L’instabilité guette les Etats les plus divers comme l’indique la situation en Turquie où l’armée intervient très fréquemment dans la vie politique et au Yémen du Sud où, en janvier 1986, les fractions rivales en sont venues aux armes. Cet état de guerre permanent est attisé par l’intervention des puissances étrangères qui déversent dans la région des quantités considérables d’armes ou interviennent directement comme c’est le cas en Afghanistan, au Liban et au Tchad, mais aussi dans le golfe Arabo-Persique ou au Maghreb (opérations américaines en Libye et israéliennes en Tunisie).

La violence dans les pays musulmans marque aussi les manifestations sociales qui tournent facilement à l’émeute. Certes, il en était déjà ainsi dans les années soixante et soixante-dix mais celles-ci sont désormais l’expression de revendications politiques, idéologiques et culturelles prononcées — Alep en 1980, Tizi-Ouzou en 1980, Oran en 1982, Constantine en 1986 et, en octobre 1988, dans l’ensemble de l’Algérie — et aboutissent à l’annonce d’importants changements institutionnels. Sans bien entendu oublier V Intifada, le soulèvement des Palestiniens en lutte depuis 1987 contre les forces israéliennes dans les territoires occupés, ni les affrontements interethniques que la dynamique de la perestroïka a dévoilés depuis 1988 dans les Républiques soviétiques du Caucase et d’Asie centrale à fortes populations musulmanes, ni encore les pogroms auxquels se sont mutuellement livrés en 1989 Mauritaniens et Sénégalais. Én fait, la violence tend à devenir la forme dominante de la pratique politique. Elle se manifeste dans les rapports entre États, entre communautés et, enfin, entre États, communautés et citoyens. Sans évidemment constituer une particularité intrinsèque de l’islam politique et de la mouvance islamique, palestinienne, libanaise, libyenne ou iranienne, le terrorisme, qui frappe sur la scène internationale mais aussi au sein des États eux-mêmes, devient dans ce contexte monnaie courante.

La question économique

ET SOCIALE

Si les musulmans se trouvent en proportion parfois très réduite dans les cinq continents habités, ils apparaissent en nombre avant tout en Afrique et en Asie, dans les pays membres de la Confé-dérence des États islamiques (une quarantaine en tout). D’une manière générale, les États et communautés islamiques sont caractérisés par une poussée démographique exceptionnelle. Alors que le nombre total des musulmans dans le monde était estimé à 365 millions de personnes en 1950 et à 520 millions en 1965, il est passé à 946 millions en 1985 (dont 181 millions d’Arabes et 278 millions formant des minorités dans des États non musulmans, notamment en Union soviétique, en Chine et en Afrique noire).

«

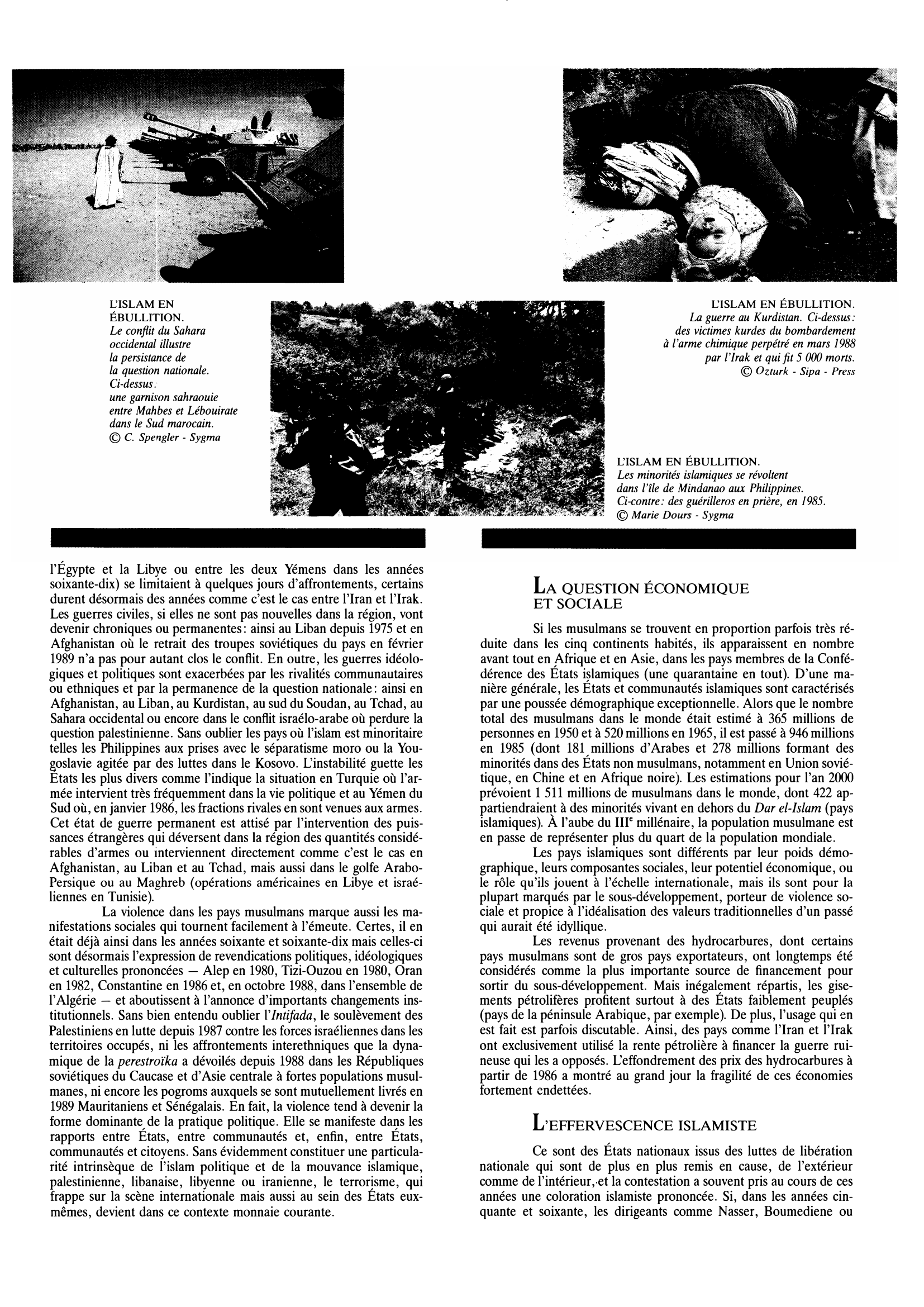

l?ISLAM

EN

ÉBULLITION.

Le conflit du Sahara

occidental illustre

la persistance de

la question nationale.

Ci-dessus.

une garnison sahraouie

entre Mahbes et Lébouirate

dans le Sud marocain.

© C.

Spengler -Sygma

l'Égypte et la Libye ou entre les deux Yémens dans les années

soixante-dix) se limitaient à quelques jours d'affrontements, certains

durent désormais des années comme c'est le cas entre l'Iran et l'Irak.

Les guerres civiles, si elles ne sont pas nouvelles dans la région, vont

devenir chroniques ou permanentes: ainsi au Liban depuis 1975 et en

Afghanistan où le retrait des troupes soviétiques du pays en février

1989 n'a pas pour autant clos le conflit.

En outre, les guerres idéolo

giques et politiques sont exacerbées par les rivalités communautaires

ou ethniques et par la permanence de la question nationale: ainsi en

Afghanistan, au Liban, au Kurdistan, au sud du Soudan, au Tchad, au

Sahara occidental ou encore dans le conflit israélo-arabe où perdure la

question palestinienne.

Sans oublier les pays où l'islam est minoritaire

telles les Philippines aux prises avec le séparatisme moro ou la You

goslavie agitée par des luttes dans le Kosovo.

L'instabilité guette les

Etats les plus divers comme l'indique la situation en Turquie où l'ar

mée intervient très fréquemment dans la vie politique et au Yémen du

Sud où, en janvier 1986, les fractions rivales en sont venues aux armes.

Cet état de guerre permanent est attisé par l'intervention des puis

sances étrangères qui déversent dans la région des quantités considé

rables d'armes ou interviennent directement comme c'est le cas en

Afghanistan, au Liban et au Tchad, mais aussi dans le golfe Arabo

Persique ou au Maghreb (opérations américaines en Libye et israé

liennes en Tunisie).

La violence dans les pays musulmans marque aussi les ma

nifestations sociales qui tournent facilement à l'émeute.

Certes, il en

était déjà ainsi dans les années soixante et soixante-dix mais celles-ci

sont désormais l'expression de revendications politiques, idéologiques

et culturelles prononcées -Alep en 1980, Tizi-Ouzou en 1980, Oran

en 1982, Constantine en 1986 et, en octobre 1988, dans l'ensemble de

l'Algérie -et aboutissent à l'annonce d'importants changements ins

titutionnels.

Sans bien entendu oublier l'Intifada, le soulèvement des

Palestiniens en lutte depuis 1987 contre les forces israéliennes dans les

territoires occupés, ni les affrontements interethniques que la dyna

mique de la perestroïka a dévoilés depuis 1988 dans les Républiques

soviétiques du Caucase et d'Asie centrale à fortes populations musul

manes, ni encore les pogroms auxquels se sont mutuellement livrés en

1989 Mauritaniens et Sénégalais.

En fait, la violence tend à devenir la

forme dominante de la pratique politique.

Elle se manifeste dans les

rapports entre États, entre communautés et, enfin, entre États,

communautés et citoyens.

Sans évidemment constituer une particula

rité intrinsèque de l'islam politique et de la mouvance islamique,

palestinienne, libanaise, libyenne ou iranienne, le terrorjsme, qui

frappe sur la scène internationale mais aussi au sein des Etats eux

mêmes, devient dans ce contexte monnaie courante.

l?ISLAM

EN ÉBULLITION.

La guerre au Kurdistan.

Ci-dessus:

des victimes kurdes du bombardement

à l'arme chimique perpétré en mars 1988

par l'Irak et qui fit 5 000 morts.

© Ozt urk -Sipa -Press

l?ISLAM EN ÉBULLITION.

Les minorités islamiques se révoltent

dans l'île de Mindanao aux Philippines.

Ci-contre: des guérilleros en prière, en 1985.

© Marie Dours -Sygma

LA QUESTION ÉCONOMIQUE

ET SOCIALE

Si les musulmans se trouvent en proportion parfois très ré

duite dans les cinq continents habités, ils apparaissent en nombre

avant tout en Afrique et en Asie, dans les pays membres de la Confé

dérence des Etats islamiques (une quarantaine en tout).

D'une ma

nière générale, les États et communautés islamiques sont caractérisés

par une poussée démographique exceptionnelle.

Alors que le nombre

total des musulmans dans le monde était estimé à 365 millions de

personnes en 1950 et à 520 millions en 1965, il est passé à 946 millions

en 1985 (dont 181 millions d'Arabes et 278 millions formant des

minorités dans des États non musulmans, notamment en Union sovié

tique, en Chine et en Afrique noire).

Les estimations pour l'an 2000

prévoient 1 511 millions de musulmans dans le monde, dont 422 ap

partiendraient à des minorités vivant en dehors du Dar el-Islam (pays

islamiques).

A l'aube du III" millénaire, la population musulmane est

en passe de représenter plus du quart de la population mondiale.

Les pays islamiques sont différents par leur poids démo

graphique, leurs composantes sociales, leur potentiel économique, ou

le rôle qu'ils jouent à l'échelle internationale, mais ils sont pour la

plupart marqués par le sous-développement, porteur de violence so

ciale et propice à l'idéalisation des valeurs traditionnelles d'un passé

qui aurait été idyllique.

Les revenus provenant des hydrocarbures, dont certains

pays musulmans sont de gros pays exportateurs, ont longtemps été

considérés comme la plus importante source de financement pour

sortir du sous-développement.

Mais inégal�ment répartis, les gise

ments pétrolifères profitent surtout à des Etats faiblement peuplés

(pays de la péninsule Arabique, par exemple).

De plus, l'usage qui en

est fait est parfois discutable.

Ainsi, des pays comme l'Iran et l'Irak

ont exclusivement utilisé la rente pétrolière à financer la guerre rui

neuse qui les a opposés.

L'effondrement des prix des hydrocarbures à

partir de 1986 a montré au grand jour la fragilité de ces économies

fortement endettées.

L'EFFERVESCENCE ISLAMISTE

Ce sont des États nationaux issus des luttes de libération

nationale qui sont de plus en plus remis en cause, de l'extérieur

comme de l'intérieur, et la contestation a souvent pris au cours de ces

années une coloration islamiste prononcée.

Si, dans les années cin

quante et soixante, les dirigeants comme Nasser, Boumediene ou.

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Art graffiti dans les années 1980 : Histoire

- Architecture dans Paris dans les années 1980 : Histoire

- L’EUROJAZZ dans les années 1980: Histoire

- L’ÉTAT DE LA Culture dans les années 1980: Histoire

- Les ressources humaines et naturelles dans les années 1980 (histoire)