CHARLES BAUDELAIRE

Publié le 04/02/2019

Extrait du document

Les Fleurs du mal

Ce petit recueil d’à peine cent pièces poétiques paraît en 1857, l’année même de la condamnation du roman Madame Bovary de Gustave Flaubert. Il regroupe des poèmes écrits depuis une quinzaine d’années. Cette publication est aussitôt saluée par un retentissant procès : l’ouvrage est condamné pour « immoralité et outrages aux bonnes mœurs ». Les six poèmes incriminés, et jugés scandaleux, sont retirés. Il est des choses dont on ne parle pas en poésie - la volupté, la perversité, la haine de soi et des autres, le spleen. Ce spleen, est la version baudelairienne de la mélancolie, ou dégoût de vivre dans une société urbaine et moderne : « spleen » est un mot anglais qui signifie « rate » et, par glissement, «bile», que les Anciens associaient à la rate productrice de mauvaise humeur.

L’édition originale des Fleurs du mal est organisée en cinq parties : « Spleen et Idéal », « Fleurs du mal », « Révolte », « le Vin », « la Mort ». En 1861 paraît une nouvelle édition des Fleurs du mal augmentée de trente-deux pièces intitulées « Tableaux parisiens ». L’ouvrage retrace le chemin de croix spirituel du poète écorché, à travers les tensions de son âme et les remèdes factices -les paradis artificiels, le vin et l’amour charnel -auxquels celle-ci recourt, jusqu’à l’issue fatale. C’est le livre d’une confession. À travers cet univers tourmenté ne filtrent que de rares instants de tendresse, soleils couchants, souvenirs tristes et beaux, images féminines. En particulier, Baudelaire lègue à la postérité littéraire une esthétique inédite de la beauté, qui peut être trouble, vénéneuse - une conception opposée à la sérénité classique : mais c’est justement du danger renfermé par la beauté que jaillit la fascination.

Affecté par l’échec public de ses Fleurs du mal, Baudelaire s’enfonce dans la misère et sombre dans la maladie. Il est atteint de syphilis. En 1860, il fait paraître les Paradis artificiels, célébration des drogues qui facilitent la quête d’un « ailleurs ». Il travaille en outre à une autobiographie, Mon cœur mis à nu, et publie, en 1862, Spleen de Paris, des poèmes en prose dont il entend faire la forme par excellence de la poésie moderne et urbaine. Après un séjour de deux ans en Belgique, où il donne de nombreuses conférences, il est soudain frappé d’un grave malaise qui le laisse paralysé et aphasique. Muré dans son silence, comme s’il regardait « passer les têtes de mort », dira un de ses amis, il attend la fin qui survient le 31 août 1867. Il est enterré au cimetière du Montparnasse, à Paris.

L’art de Baudelaire

Baudelaire est le premier poète qui a cherché à produire une poésie à l’état pur, construite sur le langage, un langage spécifique. Il élimine tout didactisme, tout discours, toute effusion, toute

forme de moralisme. Au profit de quoi? de l’imagination, «la reine des facultés» qui «seule contient la poésie ». En effet, si Baudelaire reste un classique par l’utilisation du sonnet et de l’alexandrin - ce que lui reprochera Arthur Rimbaud : « les inventeurs d’inconnu réclament des formes nouvelles» -, il est résolument moderne par la place qu’il assigne à l’imagination, une imagination qu’il veut constructive.

L’univers nous parvient dans son incohérence, mais toutes choses dans l’univers se répondent. Le rôle de l’imagination est de recomposer la nature, de l’ordonner selon des règles qui postulent l’existence de liaisons qu’il est donné au seul poète de percevoir. Le poète est le traducteur, le déchiffreur de ces liaisons que Baudelaire appelle « correspondances ». L’esthétique des correspondances présente une double utilité, littéraire mais aussi existentielle : elle donne à la poésie un statut qui en garantit l’objectivité et permet d’exorci-

Lauros Giraudon

ser la multiplicité dispersée et angoissante de l’univers, en le rendant supportable.

Le renouvellement de la poésie au xixe siècle est l’œuvre de quelques prophètes solitaires, dont Baudelaire est l’initiateur. Ils ont défriché les voies d’une poésie moderne qui s’inventait un langage et se découvrait une sensibilité originale. Toute la poésie moderne est née, en France, avec Baudelaire. Rimbaud puis Mallarmé, Valéry et les surréalistes l’engagent irrévocablement dans l’inépuisable dialogue de la forme et de l’intériorité. Le premier, Baudelaire a fait acte de poésie avec ce qui en paraissait dénué : la vie moderne, la boue et le désespoir.

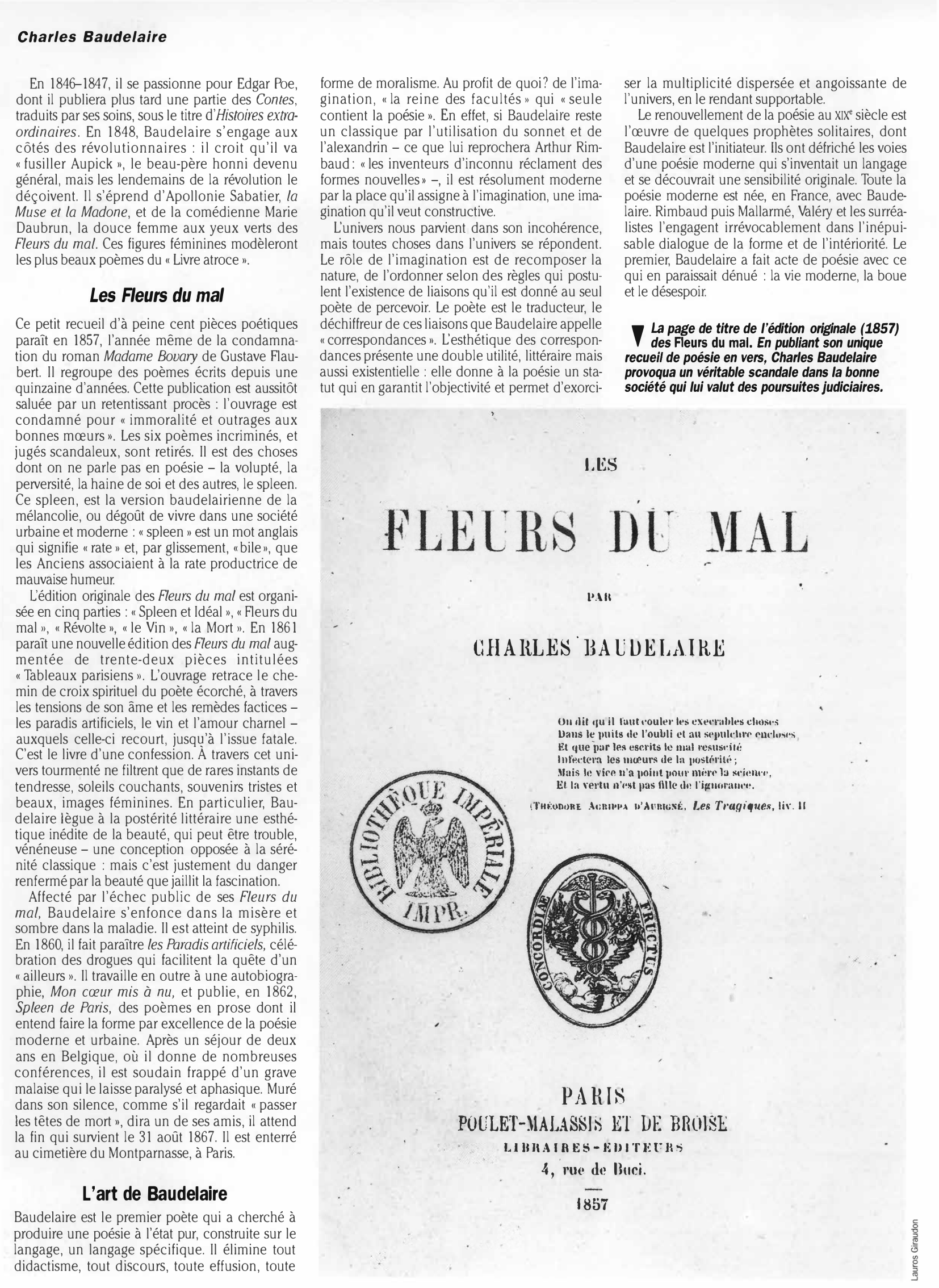

▼ La page de titre de l'édition originale (1857) des Fleurs du mal. En publiant son unique recueil de poésie en vers, Charles Baudelaire provoqua un véritable scandale dans la bonne société qui lui valut des poursuites judiciaires.

«

Charles

Baudelaire

En 1846- 1847, il se passionne pour Edgar Fbe,

dont il publiera plus tard une partie des Contes,

traduits par ses soins, sous le titre d'Histoires extra

ordinaires.

En 1848, Baudelaire s'engage aux

côtés des révolutionnaires : il croit qu'il va

«fusiller Aupick », le beau-père honni devenu

général, mais les lendemains de la révolution le

déçoivent.

Il s'éprend d'Apollonie Sabatier, la

Muse et la Madone, et de la comédienne Marie

Daubrun, la douce femme aux yeux verts des

Fleurs du mal.

Ces figures féminines modèleront

les plus beaux poèmes du « Livre atroce ».

Les Fleurs du mal

Ce petit recueil d'à peine cent pièces poétiques

paraît en 1857 , l'année même de la condamna

tion du roman Madame Bovary de Gustave Flau

bert.

Il regroupe des poèmes écrits depuis une

quinzaine d'années.

Cette publication est aussitôt

saluée par un retentissant procès : l'ouvrage est

condamné pour « immoralité et outrages aux

bonnes mœurs ».

Les six poèmes incriminés, et

jugés scandaleux, sont retirés.

Il est des choses

dont on ne parle pas en poésie -la volupté, la

perversité, la haine de soi et des autres, le spleen.

Ce spleen, est la version baudelairienne de la

mélancolie, ou dégoût de vivre dans une société

urbaine et moderne : «spleen , est un mot anglais

qui signifie «rate •• et, par glissement, «bile>>, que

les Anciens associaient à la rate productrice de

mauvaise humeur.

L'édition originale des Fleurs du mal est organi

sée en cinq parties : «Spleen et Idéal ••, «Fleurs du

mal ••, «Révolte», «le Vin>>, «la Mort>> .

En 1861

paraît une nouvelle édition des Fleurs du mal aug

mentée de trente-deu x pièces intitulées

«Tableaux parisiens>>.

L'ouvrage retrace le che

min de croix spirituel du poète écorché, à travers

les tensions de son âme et les remèdes factices -

les paradis artificiels, le vin et l'amour charnel -

auxquels celle-ci recourt, jusq�'à l'issue fatale.

C'est le livre d'une confession.

A travers cet uni

vers tourmenté ne filtrent que de rares instants de

tendresse, soleils couchants, souvenirs tristes et

beaux, images féminines.

En particu lier, Bau

delaire lègue à la postérité littéraire une esthé

tique inédite de la beauté, qui peut être trouble,

vénéneuse -une conception opposée à la séré

nité classique : mais c'est justement du danger

renfermé par la beauté que jaillit la fascination.

Affecté par l'échec public de ses Fleurs du

mal, Baudelaire s'enfonce dans la misère et

sombre dans la maladie.

Il est atteint de syphilis.

En 1860, il fait paraître les Paradis artificiels, célé

bration des drogues qui facilitent la quête d'un

«ailleurs>> .

Il travaille en outre à une autobiogra

phie, Mon cœur mis à nu, et publie, en 1862 ,

Spleen de Paris, des poèmes en prose dont il

entend faire la forme par excellence de la poésie

moderne et urbaine.

Après un séjour de deux

ans en Belgique, où il donne de nombreuses

conférences, il est soudain frappé d'un grave

malaise qui le laisse paralysé et aphasique.

Muré

dans son silence, comme s'il regardait «passer

les têtes de mort ••, dira un de ses amis, il attend

la fin qui survient le 31 août 1867.

Il est enterré

au cimetière du Montparnas se, à Paris.

L'art de Baudelaire

Baudelaire est le premier poète qui a cherché à

produire une poésie à l'état pur, construite sur le

langage, un langage spécifique.

Il élimine tout

didactisme, tout discours, toute effusion, toute forme

de moralisme.

Au profit de quoi? de l'ima

gination, «la reine des facultés •• qui «seule

contient la poésie».

En effet, si Baudelaire reste

un classique par l'utilisation du sonnet et de

l'alexandrin -ce que lui reprochera Arthur Rim

baud: «les inventeurs d'inconnu réclament des

formes nouvelles •• -, il est résolument moderne

par la place qu'il assigne à l'imagination, une ima

gination qu'il veut constructive.

L'univers nous parvient dans son incohérence,

mais toutes choses dans l'univers se répondent.

Le rôle de l'imagination est de recomposer la

nature, de l'ordonner selon des règles qui postu

lent l'existence de liaisons qu'il est donné au seul

poète de percevoir.

Le poète est le traducte ur, le

déchiffreur de ces liaisons que Baudelaire appelle

«co rrespondan ces».

L'esthétique des correspon

dances présente une double utilité, littéraire mais

aussi existentielle : elle donne à la poésie un sta

tut qui en garantit l'objectivité et permet d'exorci-

LES

l'A Il ser

la multiplicité dispersée et angoissante de

l'univers, en le rendant supportable.

Le renouvellement de la poésie au XIX' siècle est

l'œuvre de quelques prophètes solitaires, dont

Baudelaire est l'initiateur.

Ils ont défriché les voies

d'une poésie moderne qui s'inventait un langage

et se découvrait une sensibilité originale.

Toute la

poésie moderne est née, en France, avec Baude

laire.

Rimbaud puis Mallarmé, Valéry et les surréa

listes l'engagent irrévocablement dans l'inépui

sable dialogue de la forme et de l'intériorité.

Le

premier , Baudelaire a fait acte de poésie avec ce

qui en paraissait dénué : la vie moderne, la boue

et le désespoir

' La page de titre de l'édition originale (1857)

des Aeurs du mal.

En publiant son unique

recueil de poésie en vers, Charles Baudelaire

provoqua un véritable scandale dans la bonne

société qui lui valut des poursuites judiciaires.

CHARLES.

BAU DELAII:t.E

On rlit •lu 'il l'uut t•oule•· lo!S cxeOUI' lllÎ:l'C 13 st·ien•·•·,

Et la wrln •l'l!st JlliS fille tlnl'igno•·aut•c.

('l'n>:ono>RE At:nlw� u'Aun�t:NÉ, l.es 1'ragique.�.

li\·.

Il

PAlU�

POULET-MALASSI� ET DE BROlSE

LJUHAIRES-HUITE�HS

4, .l'ue de Buci.

1857.

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Texte d’étude : Charles Baudelaire, « L’Ennemi », Les Fleurs du Mal (1857): Le temps mange-t-il la vie ? (HLP Philo)

- Le poison, Charles Baudelaire

- LL3 Lecture linéaire Allégorie Charles Baudelaire

- Fiche de révision Les Fleurs du mal, Charles Baudelaire (1857)

- Etude linéaire - Spleen et Idéal, Les Fleurs du mal, Charles Baudelaire