Bachelard et la philosophie des sciences

Publié le 02/09/2011

Extrait du document

Partant, Bachelard entreprend d'explorer les mécanismes psychologiques qui interviennent dans le processus de la recherche. Pour mettre au jour les illusions et les erreurs enracinées dans l'imaginaire, il lui semble essentiel de révéler les thèmes inconscients qui entravent l'accès à la connaissance, en se livrant à une psychanalyse de la connaissance (Essai sur la connaissance approchée, 1928; le Nouvel Esprit scientifique, 1934; la Formation de l'esprit scientifique, 1938; le Rationalisme appliqué, 1949).

«

une œuv re fo rte , origina l e, qui s'est développée

en deux versants.

Le premier , poétique , abo utit à une métaphysique de l'imaginaire en se fondant

sur une physique é lém enta ire - l'air, l'eau, la terre , le feu -h éritée d 'Aristote .

Attentif à l'a lc hi

mie du verbe , il a tenté une psychanalyse des rêves élémen ta ir es et de l'imagination poétique

(Psyc hanal yse du feu , 1 937; l'Eau et l es Rêves,

1942; l'Air et les Songes, 1943; la !bétique de l'es

pace , 1957; la Poétique de la rêverie , 1 960; la Flamme d'une cha ndelle, 1 961 ).

L'autre versant de l'œuvre de Bachelard, épis témologique celui-ci- l'épistémologie (du grec epis têmê, science , et l ogos, discours) étud ie l es

différentes pratiques scientifiques -, o ffr e une

nouvelle conception

de l'histoire des sciences.

Bachelard met en évidence les conditions du

progrès scientifique.

Contrairement . ·à la thèse

dominante , qui affirme que la science progresse

de manière continu e e t engen dre un enrichiss e

ment progressif des connaissances , le philosophe

démontre que la science progresse par à-co ups

qu'il nomme coup ures épistémo logiqu es, ou rup-

tures méthodologiques.

Ce lle-ci est le théâtre

d '

un conflit permanent entre fo r ces actives, por

teuses de progrès, et forces réac tives, qui s'oppo

sent à ces progrès.

To ut e conna iss an ce se

cons truit contre une conna issance antérieure, en

détruisant

des concep ts, en édif iant, à chaq ue

é t

ape, d e nouvelles fondati ons.

C'es t en surmon

tant les obs tacles épistémo logiqu es, c' est-à-d ir e

les entraves au progrès scientifique (opini ons,

préjugés , expér iences sensibles ...

), que la

connaissance scientifique avance, produisant des

notions e t des méthodes nouvelles.

Partant, Bachelard entrep rend d 'exp lo re r l es

mécanismes psycholog iqu es qui interviennent

dans le processus de la recherche.

Pour mettre au

jour l

es illusions et l es erreurs enrac inées dans

l'imaginair e, il lui semble essentiel de r évé ler l es

thèmes inconsc ients qui entr ave nt l'accès à la

connaissance , en se liv ra nt à une psychanalyse

de la connaissance (Essai s ur la connaissa nce

approchée , 1 928; le Nouve l Esprit scientifique ,

1934; la Formation de l'espri t scie ntifiqu e, 1 938;

le Rationalisme appliqué, 1949).

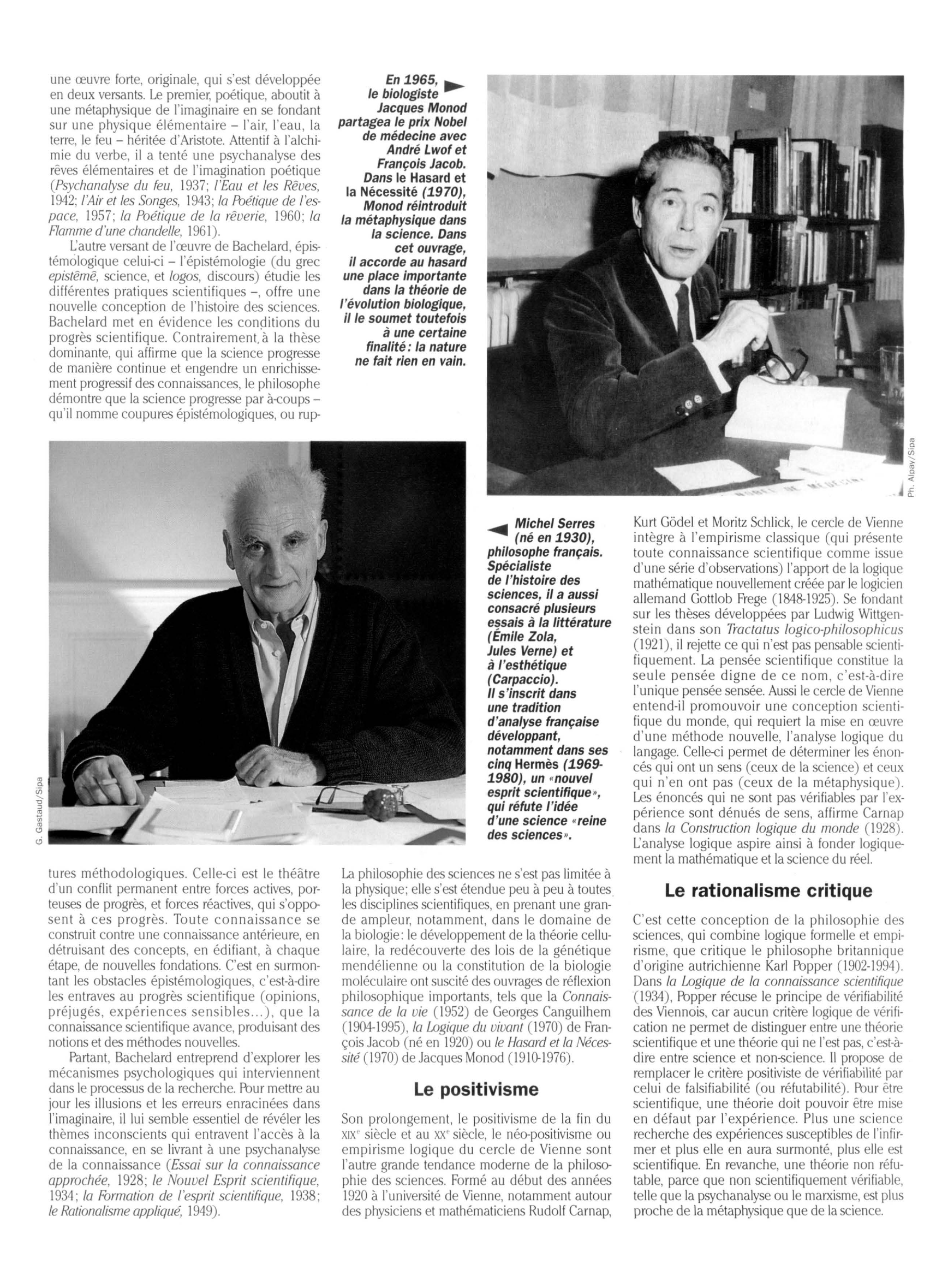

En1965 , ......

le biologiste Jacques Monod partagea te prix Nobel de médecine avec André Lwof et François Jacob.

Dans le Hasard et la Nécessité (1970), Monod réintroduit la métaphysique dans la science.

Dans cet ouvrage , il accorde au hasard une place importante dans ta théorie de l'évolution biologique , il le soumet toutefois à une certaine finalité: la nature ne fait rien en vain.

......__ __ ..,.

......

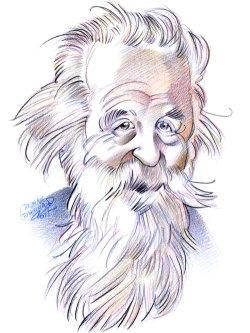

Michel Serres (né en 1930), philosophe français.

Spécialiste de l 'histoire des sciences , il a aussi consacré plusieurs essais à ta littérature (Émile Zola , Jules Verne) et à l'esthétique (Carpaccio) .

Il s 'inscrit dans une tradition d 'analyse française développant , notamment dans ses cinq Hermès (1969-

1980) , un "nouvel esprit scientifique •, qui réfute l'idée d 'une science "reine des sciences ".

La philosophie des scie nces ne s'est pas limit ée à

la

physique; e lle s'es t éte ndu e peu à peu à toutes .

l

es disciplines scientifiques, e n prenant une gran

de amp le ur , no t am m e nt, dans le domain e de

la biologie: le d

éve lopp em e nt de la théori e cellu

la ir e, la r edéco uverte d es loi s de la génétique

mendélienne ou la

constitution de la biologi e

moléculaire ont suscit é des o uvrages d e ré flexion

philosophique imp ortant s , te ls que la Connais

sance de la vie ( 1952) de Georges Canguilhem

(1904-1995) , la Logique du v ivan t (1970) de Fran çois Jacob (né e n 1 920) ou le Hasard et la Néces

sité (1970) de Jacq ues Mon od ( 19 10-1976 ).

Le positivisme

Son prolongement, le positivisme de la fin du

XIX'' siècle e t au xx·· siècle , le néo-positivisme ou

empirisme l ogique du cercle de Vienne sont

l'autre

grande tendance moderne d e la philoso

phie des sciences.

Form é au début des années

1920 à l'univ ers ité de Vienne, no ta mment autour

des physiciens e t mathématiciens Rudolf Carnap ,

Kurt Gode! et Moritz Schlick , le cercle de Vienn e

int

ègr e à l'empirisme classiqu e (qu i présente

tout e connaissance scientifique comm e issue

d'un e série d'observations ) l'app ort de la l ogiqu e

math ématique nouvellem ent créée par le l ogicien

allemand Gottlob Frege (1848-1 925) .

Se fondant

sur les thèses développées par Ludwig Wittgen

stein dans son Tra cta/us logi co-p hilosophicus

( 1

921) , il rejette ce qui n 'est pas pensable scienti

fiqu em e nt.

La pensée scientifique constitu e la

seule pe nsée dign e de ce nom , c'es t-à-dire

l'uniqu e pe

nsé e sensée.

Aussi le cercle de Vienne

e nt end-il promouvoir un e concep tion scienti

fiqu e du mond e, qui requi ert la mise en œuvre

d 'un e méthod e nouvell e, l'an al yse logiqu e du

langage.

Celle-ci permet de déte rmin e r l es énon

cés qui ont un sens (ce ux d e la science) et ceux

qui n'e n ont pas (ce ux de la métaphysique ).

L es éno ncés qui ne sont pas vérifiables par l'ex

p érie nce sont dénués de sens , affirm e Carnap

dans la Construction logique du m o nde (1 928 ) .

L'anal yse logiqu e aspire ainsi à fonder logiqu e

ment la mathématiqu e et la science du réel.

Le rationalisme critique

C'est cette conception de la phil oso phi e des sciences, qui combine logiqu e form elle e t empi

rism e, qu e critique le philosoph e britannique

d'origin e autrichienne Karl Popper (1902- 1994 ).

Dans la Logique de la connai ssa nce scientifiqu e

(1934), Popp e r récuse le principe de vérifiabilité des Viennois , car aucun critère logique de vérifi

cation ne permet de distingu e r entre une théorie scientifique et une théorie qui ne l'est pas, c'est-à

dir e e ntre science et non -science.

Il propose de remplacer le critère positivist e de vérifiabi\ité par

celui de falsifiabilit é (o u r éfutabilit é).

Pour être

scientifique, une théorie doit pouvoir ê tre mise

en défaut par l'e xpé rience .

Plus un e science

recherche des expériences susceptibles de l'infir

m er et

plus e lle e n aura surmont é, plus elle est

scientifique .

En reva nch e, une théorie non réfu

tabl e, parce que non scientifiquement vérifiable ,

t e

lle que la psychanalys e ou le m arx ism e, est plus

proche de la métaphysique que de la science..

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- PHILOSOPHIE DU NON (La) de Gaston Bachelard

- PHILOSOPHIE DU NON (LA), Essai d une philosophie du nouvel esprit scientifique, Gaston Bachelard

- ESSAI SUR LA PHILOSOPHIE DES SCIENCES. d’André-Marie Ampère

- 1 UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY UFR SCIENCES DE L’HOMME ET DE LA SOCIÉTÉ DÉPARTEMENT DE PHILOSOPHIE U.

- Philosophie des sciences : Qu'est-ce que la science ?