corpus

Publié le 01/03/2015

Extrait du document

«

Synthèse établie par Mlle Carlier

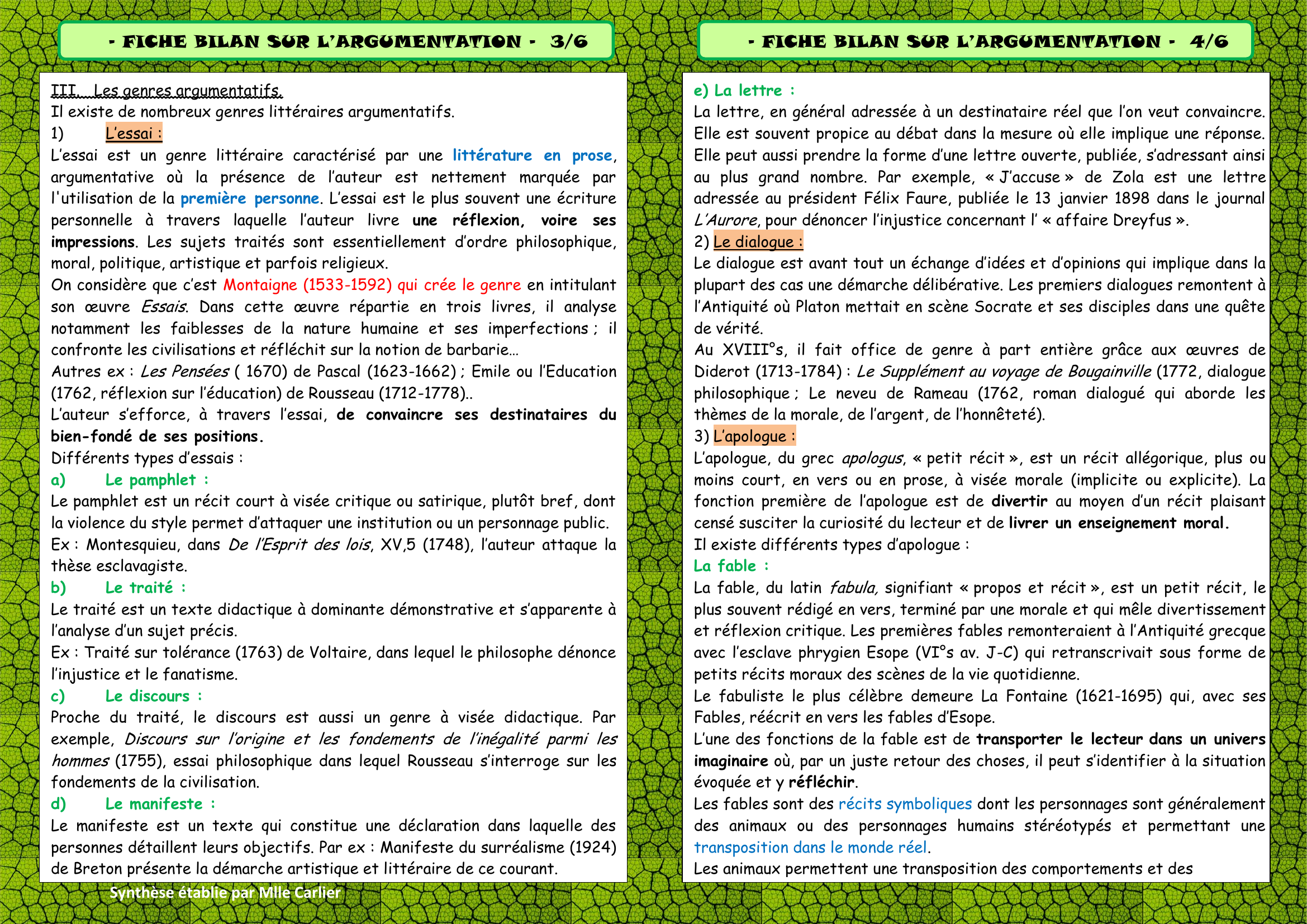

- FICHE BILAN SUR L ’ARGUMENTATION - 3/6

6/6

- FICHE BILAN SUR L ’ARGUMENTATION - 4/6

6/6

III.

Les genres argumentatifs.

Il existe de nombreux genres littéraires argumentatifs.

1) L’essai :

L’essai est un genre littéraire caractérisé par une littérature en prose ,

argumentative où la présence de l’auteur est nettement marquée par

l'utilisation de la première personne .

L’essai est le plus souvent une écriture

personnelle à travers laquelle l’auteur livre une réflexion, voire ses

impressions .

Les sujets traités sont essentiellement d’ordre philosophique,

moral, politique, artistique et parfois religieux.

On considère qu e c’est Montaigne (1533 -1592) qui crée le genre en intitulant

son œuvre Essais .

Dans cette œuvre répartie en trois livres, il analyse

notamment les faiblesses de la nature humaine et ses imperfections ; il

confronte les civilisations et réfléchit sur la no tion de barbarie…

Autres ex : Les Pensées ( 1670) de Pascal (1623 -1662) ; Emile ou l’Education

(1762, réflexion sur l’éducation) de Rousseau (1712 -1778)..

L’auteur s’efforce, à travers l’essai, de convaincre ses destinataires du

bien -fondé de ses positions .

Différents types d’essais :

a) Le pamphlet :

Le pamphlet est un récit court à visée critique ou satirique, plutôt bref, dont

la violence du style permet d’attaquer une institution ou un personnage public.

Ex : Montesquieu, dans De l’Esprit des lois , XV,5 (1748), l’auteur attaque la

thèse esclavagiste.

b) Le traité :

Le traité est un texte didactique à dominante démonstrative et s’apparente à

l’analyse d’un sujet précis.

Ex : Traité sur tolérance (1763) de Voltaire, dans lequel le philosophe dénonce

l’injustice et le fanatisme.

c) Le discours :

Proche du traité, le discours est aussi un genre à visée didactique.

Par

exemple, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les

hommes (1755), essai philosophique dans lequel Rousseau s’interro ge sur les

fondements de la civilisation.

d) Le manifeste :

Le manifeste est un texte qui constitue une déclaration dans laquelle des

personnes détaillent leurs objectifs.

Par ex : Manifeste du surréalisme (1924)

de Breton présente la démarche artistique et l ittéraire de ce courant.

e) La lettre :

La lettre, en général adressée à un destinataire réel que l’on veut convaincre.

Elle est souvent propice au débat dans la mesure où elle implique une réponse.

Elle peut aussi prendre la forme d’une lettre ouverte, publiée, s’adressant ainsi

au plus grand n ombre.

Par exemple, « J’accuse » de Zola est une lettre

adressée au président Félix Faure, publiée le 13 janvier 1898 dans le journal

L’Aurore , pour dénoncer l’injustice concernant l’ « affaire Dreyfus ».

2) Le dialogue :

Le dialogue est avant tout un écha nge d’idées et d’opinions qui implique dans la

plupart des cas une démarche délibérative. Les premiers dialogues remontent à

l’Antiquité où Platon mettait en scène Socrate et ses disciples dans une quête

de vérité.

Au XVIII°s, il fait office de genre à par t entière grâce aux œuvres de

Diderot (1713 -1784) : Le Supplément au voyage de Bougainville (1772, dialogue

philosophique ; Le neveu de Rameau (1762, roman dialogué qui aborde les

thèmes de la morale, de l’argent, de l’honnêteté).

3) L’apologue :

L’apologue, du grec apologus , « petit récit », est un récit allégorique, plus ou

moins court, en vers ou en prose, à visée morale (implicite ou explicite).

La

fonction première de l’apologue est de divertir au moyen d’un récit plaisant

censé susciter la cu riosité du lecteur et de livrer un enseignement moral.

Il existe différents types d’apologue :

a) La fable :

La fable, du latin fabula , signifiant « propos et récit », est un petit récit, le

plus souvent rédigé en vers, terminé par une morale et qui mêle dive rtissement

et réflexion critique.

Les premières fables remonter aient à l’Antiquité grecque

avec l’esclave phrygien Esope (VI°s av.

J -C) qui retranscrivait sous forme de

petits récits moraux des scènes de la vie quotidienne.

Le fabuliste le plus célèbre dem eure La Fontaine (1621 -1695) qui, avec ses

Fables, réécrit en vers les fables d’Esope.

L’une des fonctions de la fable est de transporter le lecteur dans un univers

imaginaire où, par un juste retour des choses, il peut s’identifier à la situation

évoquée et y réfléchir .

Les fables sont des récits symboliques dont les personnages sont généralement

des animaux ou des personnages humains stéréotypés et permettant une

transposition dans le monde réel .

Les animaux permettent une transposition des comportements et des.

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Réalisation d'un projet de constitution de corpus et de publication web

- Corpus de document (@collage_feminicides_paris )

- Otia corpus alunt, animus quoque pascitur illis

- Français Devoir à la Maison : corpus Le groupement de textes proposé est constitué d’un genre littéraire précis; la poésie.

- Méthodologie de la question de corpus Quel est le but de la question portant sur le corpus ?