privilèges, abolition des

Publié le 12/02/2013

Extrait du document

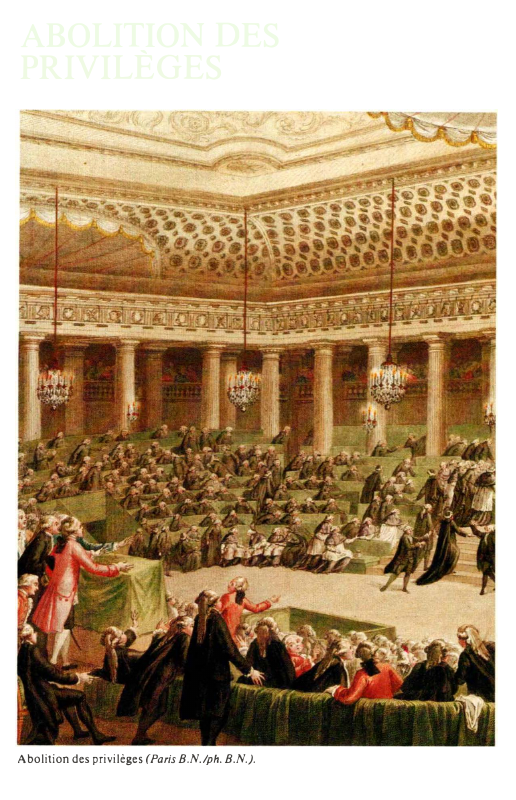

1 PRÉSENTATION privilèges, abolition des, décrets adoptés pendant la Révolution française, qui ont marqué la fin des privilèges dont bénéficiaient jusqu’alors la noblesse et le clergé.

2 LA NÉCESSITÉ DE L’ABOLITION Depuis le milieu du mois de juillet 1789, un mouvement de « Grande Peur « lance les paysans dans tout le pays, d'abord contre d'imaginaires bandes de brigands ou d'ennemis, puis plus concrètement contre les châteaux (symboles de la féodalité), aux cris de « sus aux châteaux «, « sus aux terriers «. Ce mouvement paysan met alors à l'ordre du jour l’idée de la fin de la société féodale.

Dans la nuit du 3 août, un rassemblement au club breton prépare la réunion de l’Assemblée prévue pour le lendemain. Les députés présents élaborent les principes devant régir le renoncement aux droits féodaux. Le « parti patriote « sait convaincre les nobles les plus libéraux de l'absolue nécessité de lâcher du lest sur leurs privilèges s'ils veulent échapper à une révolution plus radicale.

Le 4 août 1789, en fin de séance, le vicomte de Noailles (un cadet à la fortune limitée) prend la parole pour proposer la suppression des servitudes personnelles, motifs des dévastations de châteaux. Il est relayé par le duc d’Aiguillon, la deuxième fortune du royaume après le roi, qui soumet l’idée d’un rachat à faible taux des droits féodaux. Effervescence et enthousiasme s’imposent dans la salle, chacun mettant l’un de ses privilèges sur la table des abrogations — tel le clergé, prêt à abandonner sa dîme séculaire. Toute la nuit, les députés énumèrent les droits seigneuriaux qu’ils abolissent un à un ; au petit matin, une trentaine de décrets sont votés.

La date du 4 août reste le symbole de la disparition des privilèges, même si le travail se poursuit les jours suivants. Cependant, durant la semaine consacrée à la rédaction précise des décrets, les députés reviennent sur une partie de leurs engagements. Finalement le décret général du 11 août confirme d'emblée l'abolition « totale « du régime féodal par l'Assemblée nationale et stipule que les privilèges pesant sur les personnes — comme les corvées, le servage, la dîme, le droit de chasse et la justice seigneuriale — sont abolis sans indemnité ; quant aux privilèges tenant à la propriété du fief (rentes en numéraire ou en nature), ils sont déclarés rachetables, mais toujours payables jusqu’à la vente effective, de nombreux députés patriotes comme l'abbé Sieyès ayant apporté leur soutien à cette restriction.

3 DES RÉSERVES À L’ABOLITION Au lendemain de ces journées révolutionnaires historiques, les privilèges ancestraux de l'État « féodal « sont détruits. Mais s’ils ont été abolis, c’est certes dans un mouvement de généreux enthousiasme, mais également et surtout dans un réflexe d'élémentaire prudence.

Sur le plan symbolique, l'abolition des corvées ou des droits de chasse est primordiale et augure une ère de démocratie ; sur le plan pratique en revanche, la majeure partie des paysans grevés de dettes à la suite de deux années noires aurait sans nul doute préféré une suppression du prélèvement seigneurial. À l'enthousiasme des députés parisiens s'oppose la rancœur croissante de la petite paysannerie qui doit attendre le 17 juillet 1793 pour que l'abolition totale, définitive et sans restriction des droits féodaux soit décrétée par la Convention : « Toutes redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux, censuels, fixes et casuels sont supprimés sans indemnité «.

Pourtant, quelques voix se sont immédiatement élevées pour montrer les limites des sacrifices consentis par les privilégiés (Jean-Paul Marat, Gracchus Babeuf ou Maximilien Robespierre) mais ces critiques sont restées sans écho.

4 L’ÉMERGENCE D’UN MYTHE Une campagne active de presse — à laquelle prennent part Brissot de Warville et Camille Desmoulins — orchestre la fondation immédiate du mythe de la Nuit du 4 août : il s'agit en effet de constituer l'image d'une nation réunie, régénérée dans une générosité consensuelle aussi brutale que désintéressée.

Cette image, quelque peu décalée avec la réalité, est reprise par l'historiographie classique du XIXe siècle, de Jules Michelet à Alphonse de Lamartine ; elle est inscrite comme l'un des moments fondateurs de la République sur le socle de la statue de la place de la République — alors que n'y figure pas le 10 août 1792, date symbolique de la chute de la monarchie. L'abolition des privilèges, complétée par celle des droits seigneuriaux, est donc l'une de ces œuvres révolutionnaires dont la portée se mesure à la hauteur de son symbolisme.

Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- L'ABOLITION DES PRIVILÈGES (histoire).

- De la Révolution française à l'empire : De l'abolition des privilèges au Code pénal

- La Nuit du 4 août l'abolition des privilèges

- Abolition des privilèges

- L'ABOLITION DES PRIVILÈGES