Euripide - littérature.

Publié le 28/04/2013

Extrait du document

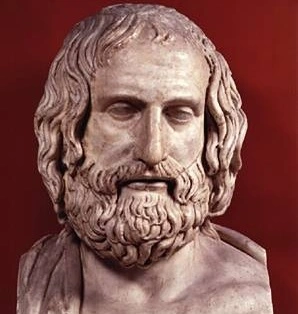

Euripide - littérature. 1 PRÉSENTATION Euripide (v. 480-406 av. J.-C.), auteur dramatique grec, le troisième et dernier grand poète tragique avec Eschyle dont il est l'héritier et Sophocle, dont il est le rival. Son théâtre, quelque peu boudé par le public athénien, a exercé une très grande influence sur la création dramatique dans son ensemble. Elle est notamment sensible chez Corneille et Racine. Probablement né à Salamine, l'année de la grande bataille navale opposant Grecs et Perses (480 av. J.-C.), il reçut, malgré son origine modeste, l'enseignement des sophistes, Protagoras, Anaxagore, et celui de Socrate. En 454 av. J.-C., il présenta sa première pièce, les Péliades, au concours tragique, mais il lui fallut attendre 442 av. J.-C. pour remporter le premier prix, distinction qui lui sera attribuée à quatre autres reprises. À la fin de sa vie, il quitta Athènes pour s'installer en Macédoine. Discrédité par Aristophane dans les Grenouilles au profit d'Eschyle, Euripide fut longtemps incompris de ses contemporains, que déroutaient l'originalité, l'esprit « révolutionnaire « de ses tragédies : on les jugea irrespectueuses des dieux, des valeurs morales traditionnelles et des règles du genre. 2 NOUVELLE CONCEPTION DE LA TRAGÉDIE Comme tous les dramaturges grecs, Euripide puise sa matière dans les mythes. Mais il les renouvelle en en modifiant le sens (le premier, il fait de Médée la meurtrière de ses enfants), en changeant le statut social des protagonistes (Électre, qui a les vertus d'une petite bourgeoise, est mariée à un pauvre laboureur ; ses rois sont vêtus de haillons), et en humanisant le héros mythique (Ion balaie le parvis du temple d'Apollon ; Ulysse devient un politicien bavard) : ses héros ne se heurtent plus aux dieux ou à la cité, mais, confrontés à l'amour, à la mort et à la guerre, sont en proie au doute, à leurs propres contradictions, à leurs revirements irrationnels. OEuvre marquée par un scepticisme fondamental, le théâtre d'Euripide montre pour la première fois le conflit du poète avec lui-même. C'est aussi celui qui montre le mieux la puissance de l'irrationnel. Aristophane reprochait à Euripide de porter à la scène les passions coupables, le vice, l'adultère : or c'est la peinture des égarements du coeur qui rend son théâtre plus proche de nous. Enfin, Aristote voyait en Euripide « le plus tragique des poètes « (la Poétique) et Racine disait qu'« il savait merveilleusement exciter la compassion et la terreur, qui sont les véritables effets de la tragédie « (préface d'Iphigénie) : des enfants innocents sont massacrés parce que leur père est coupable (les fils de Jason dans Médée), parce qu'ils se sont montrés héroïques (Astyanax dans les Troyennes) ou parce qu'ils sont victimes des dieux (les fils d'Héraclès dans Héraclès furieux). 3 STRUCTURE DES PIÈCES Euripide renouvelle la technique dramatique. Au cours du prologue, il fait dévoiler par un dieu ou un personnage tout le récit, voire le dénouement de la pièce (Alceste, Hippolyte, Hécube, Ion). Il réduit le rôle du choeur, en développant à côté ou à la place de celui-ci des échanges lyriques entre les personnages. Aimant les coups de théâtre, il dépêche, contre toute attente, un deus ex machina au secours de ses personnages en péril (ou du spectateur perdu dans une intrigue inextricable). Avec une absolue liberté, il alterne les tons et les styles, la prose et le lyrisme, le sordide et le merveilleux, oppose la pureté des uns au cynisme des autres. Sans se soucier de la composition, il insère des analyses, des débats philosophiques, des réflexions visant des vérités générales, le bonheur, le suicide, les droits de la femme, l'égalité des sexes, l'art de la persuasion, l'intolérance, etc. Enfin, délaissant parfois l'action proprement dite, il accumule les péripéties, aimant à transformer ses scènes en « choses vues « ou en tableaux vivants. 4 CE QU'IL RESTE DE L'OEUVRE D'EURIPIDE AUJOURD'HUI Des quatre-vingt-douze pièces attribuées à Euripide, dix-huit tragédies et un drame satyrique, le Cyclope, nous sont parvenus. Sept tragédies peuvent être datées avec certitude : Alceste (438 av. J.-C.), Médée (431), Hippolyte (428), les Troyennes (415), Hélène (412) et Oreste (408). Iphigénie à Aulis et les Bacchantes furent toutes deux représentées à titre posthume en 405. L'ordre chronologique des autres pièces serait le suivant : les Héraclides (430-428), Andromaque (425), Hécube (424), les Suppliantes (423), Ion (418-414), Électre (417-415), Héraclès furieux (417-415), Iphigénie en Tauride (413), les Phéniciennes (412-408). Enfin, une tragédie intitulée Rhésos figurait au corpus des oeuvres d'Euripide ; mais on émet aujourd'hui des doutes sur l'authenticité de cette attribution. Voir aussi drame et art dramatique ; grecque, littérature. Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Liens utiles

- Madame Bovary et la littérature sentimentale

- l'histoire de la littérature

- En quoi la littérature et le cinéma participent-ils à la construction de la mémoire de la Shoah ? (exemple du journal d'Hélène Berr)

- Fiche pédagogique Littérature francophone

- Comment la littérature peut-elle témoigner de la violence de l’histoire ?