LE THÉÂTRE DE 1919 à 1939 (Histoire littéraire)

Publié le 13/04/2012

Extrait du document

La tradition de la tragédie. Cette ambition d'un retour à la tragédie, Raynal la partage avec d'autres écrivains de son temps, et non des moindres. Il semble que, dans l'entre-deux-guerres, le vent souffle à l'antique. C'est en 1931 que Gide donne son OEdipe : comme dans ses pièces antérieures, Saül (1896), Le roi Candaule (1901), il cherche à exprimer, sous le couvert de la fable, l'essentiel de sa pensée, telle cette double affirmation de l'humanisme et de l'expérience individuelle qu'il prête au héros vainqueur du Sphinx : ....

«

Revue Française en 1909.

En 1913 il avait renoncé

à la direction de la revue pour se consacrer à une

expenence nouvelle, au Théâtre du Vieux

Colombier : «élever un théâtre nouveau sur

des fondations intactes et débarrasser la scène

de ce qui

l'opprime et la souille».

Après l'inter

ruption de la guerre, la salle redevient le sanc

tuaire du théâtre.

Copeau se retire en 1924; mais

ses disciples, les « Copiaux » ou « Compagnie

des Quinze», continuent l'expérience.

Proscrivant les «vedettes», les «monstres

sacrés» qui avaient fait les beaux soirs du

théâtre d'avant-guerre, Copeau impose à la

troupe une discipline stricte pour obtenir une

représentation plus homogène et une interpré

tation plus transparente, plus « sincère», du

texte.

Un jeu sobre, une mise en scène dépouillée,

réduite à des éléments stylisés, mais oü 1 'éclai

rage fait

tout, doivent permettre d'atteindre à

une vérité théâtrale qui n'a rien à voir avec ce

que Copeau appelle le « vrai vital » -le four

millement

du réel.

Dépoussiérant le répertoire classique (en .

particulier Molière), introduisant le répertoire i

étranger, Copeau a également tenu à servir les

auteurs ses contemporains : Claudel (L'échange),

Gide (Saül), Schlumberger, Vildrac, Ghéon (1),

et son ami Roger Martin du Gard.

Le « Cartel des quatre»

Après Copeau, quatre metteurs en scène se

groupèrent en 1926 pour une commune défense

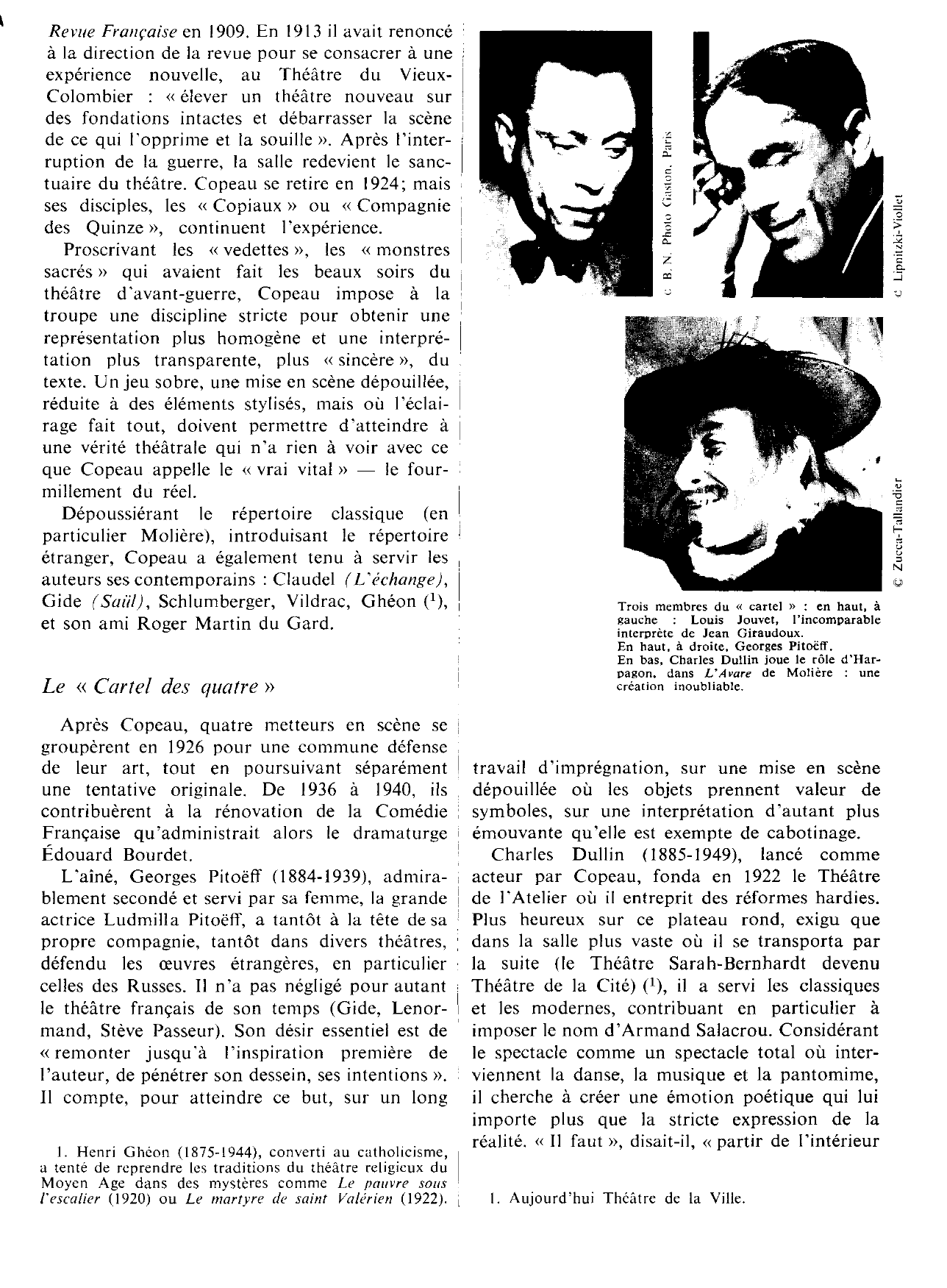

Trois membres du « cartel )> : en haut, à gauche : Louis Jouvet, l'incomparable

interprète de Jean Giraudoux.

En haut, à droite, Georges Pitoëff.

En bas, Charles Dullin joue le rôle d 'Har· pagon, dans L'Avare de Molière : une

création inoubliable.

de leur art, tout en poursuivant séparément travail d'imprégnation, sur une mise en scène

une tentative originale.

De 1936 à 1940, ils dépouillée oü les objets prennent valeur de

contribuèrent à la rénovation de la Comédie symboles, sur une interprétation d'autant plus

Française qu'administrait alors le dramaturge ' émouvante qu'elle est exempte de cabotinage.

Édouard Bourdet.

Charles Dullin (1885-1949), lancé comme

L'aîné, Georges Pitoëff (1884-1 939), admira- acteur par Copeau, fonda en 1922 le Théâtre

blement secondé et servi par sa femme, la grande de l'Atelier oü il entreprit des réformes hardies.

actrice Ludmilla Pitoëff, a tantôt à la tête de sa Plus heureux sur ce plateau rond, exigu que

propre compagnie, tantôt dans divers théâtres, dans la salle plus vaste oü il se transporta par

défendu les œuvres étrangères, en particulier la suite (le Théâtre Sarah-Bernhardt devenu

celles des Russes.

Il n'a pas négligé pour autant Théâtre de la Cité) ( 1), il a servi les classiques

le

théâtre français de son temps (Gide, Lenor- et les modernes, contribuant en particulier à

mand, Stève Passeur).

Son désir essentiel est de imposer le nom d'Armand Salacrou.

Considérant

«remonter jusqu 'à 1 'inspiration première de le spectacle comme un spectacle total où inter

l'auteur, de pénétrer son dessein, ses intentions».

viennent la danse, la musique et la pantomime,

Il compte, pour atteindre ce but, sur un long il cherche à créer une émotion poétique qui lui

1.

Henri Ghèon (1875-1944), converti au catholicisme, a tenté de reprendre les traditions du théâtre religieux du Moyen Age dans des mystères comme Le pauvre sous /'escalier (1920) ou Le martyre de saint Valérien (!922).

1

importe plus que la stricte expression de la

réalité.

« Il faut », disait-il, «partir de l'intérieur

l.

Aujourd'hui Théâtre de la Ville..

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- LA LITTÉRATURE, LA POÉSIE ET LE THÉÂTRE APRÈS 1939 (Histoire littéraire)

- Le théâtre de 1910 à 1919 : Histoire

- Le monde de 1919 à 1939 (histoire)

- L'histoire est bien connue de ce mathématicien qui, au sortir de la représentation d'une pièce de théâtre, s'écria : «Mais qu'est-ce que cela prouve ?» Et il est d'usage de s'indigner de sa naïveté... Vous vous demanderez si ce point de vue est aussi naïf qu'il peut paraître et si, en un certain sens, une oeuvre littéraire n'a pas elle aussi à prouver.

- Les relations internationales de 1919 à 1939 (histoire)