HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE

Publié le 01/04/2012

Extrait du document

• L'Être et le Néant s'achève sur une analyse de l'action et de la liberté. L'homme est libre parce qu'en lui l'existence précède l'essence ; le pour-soi se réalise par une succession de conduites négatives. Le poids du passé et de la situation ne détermine pas l'homme, il lui permet au contraire de s'affirmer comme libre en assumant la situation : la liberté, c'est l'acte par lequel je choisis ma situation, je m'engage

en elle. Dire que l'homme est conditionné par des motifs ou des mobiles ne veut rien dire : un motif doit être éprouvé comme tel pour être un motif, il ne cause pas l'acte, il en fait partie : la liberté est une « totalité inanalysable « (p. 529), une sorte de libre arbitre absolu et non un choix délibéré comme la liberté éclairée de Descartes, elle est en nom dans tous nos actes : l'homme est condamné à la liberté. En ce sens Il porte le poids du monde tout entier sur ses épaules (p. 639).

«

191.1 - LES ORIGINES

Les présocratiques enseignent, aussi bien dans les

écoles qu'ils fondent de leurs deniers ou avec l'aide de quelques protecteurs, qu'en recrutant leurs adeptes

par une sorte de prédication philosophique; ils écrivent

des œuvres qui semblent s'être répandues facilement, puisque nombreux sont ceux qui prétendent avoir connu

ces textes ou en avoir entendu parler.

Ces œuvres ,

naturellement , n'existent

plus; nous n'en connaissons

que des fragments infimes; elles portaient des titres

tels que De la nature ou De l'Univers et elles étaient

souvent écrites sous forme d'un poème (exemple : Parménide, Empédocle).

Certains auteurs ont eu,

semble-t -il, la plume facile : à en croire les commenta

teurs anciens , Démocrite (l'un des fondateurs de l'ato misme, voir ci-dessous) aurait écrit une œuvre dont l'importance (par l'ampleur) égalerait celle d'Aristote.

·si l'on veut se faire une idée synthétique de l'évolution

des idées avant Socrate , on peut considérer les choses

de

la manière suivante :

• Première génération : à la recherche de la substance première.

Les philosophes de l'École de Milet et les sectes pythagoriciennes proposent de vastes

systèmes cosmologiques, ramenant la diversité des

choses à une substance unique (l'air, l'eau, le feu, etc.,

selon les doctrines) .

• Deuxième génération: réaction critique.

Héra

clite d'Éphèse (véritable précurseur de la pensée phi losophique moderne, incompris de ses contemporains qui le surnommaient l'Obscur) et les Éléates (Xéno

phane, Parménide, Zénon) énoncent les exigences

fondamentales de la Raison; leur conclusion la plus

générale est que la vérité absolue ne peut être atteinte

par l'esprit humain qui se meut dans le domaine des

apparences, de la multiplicité et du changement.

Leur

critique n'atteint pas la seconde génération des pytha goriciens qui s'orientent de plus en plus vers une science

mathématisée de la nature.

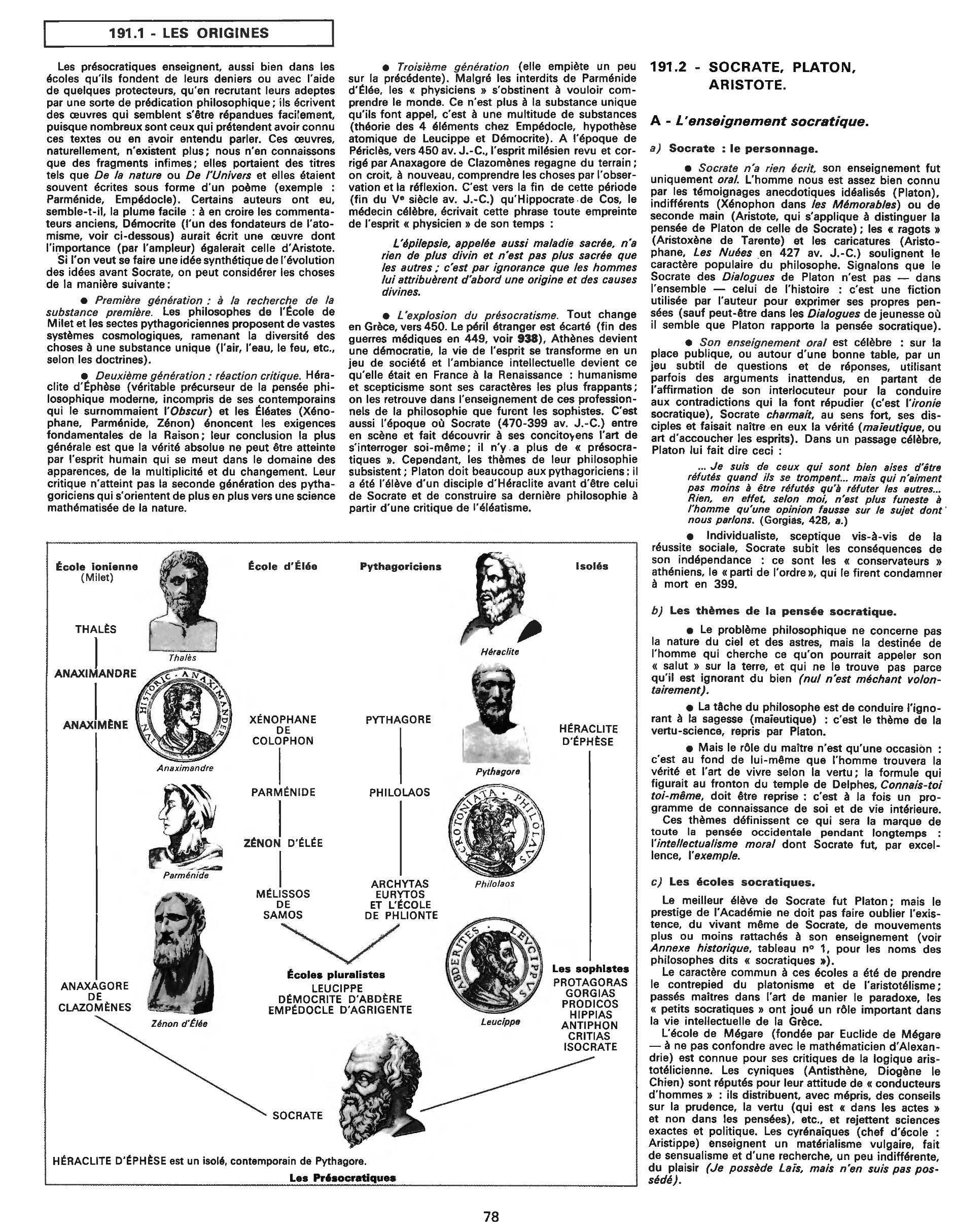

École ionienne (Milet)

THALÈS

1 ANAXIMANDRE

1 ANAXIMÈNE

École d'Élée

XÉNOPHANE DE COLOPHON

1 PARMÉNIDE

1 ZÉNON D'ÉLÉE

1 MÉLISSOS DE SAMOS

• Troisième génération (elle empiète un peu

sur la précédente) .

Malgré les interdits de Parménide d'Élée, les « physiciens » s'obstinent à vouloir com prendre le monde.

Ce n'est plus à la substance unique

qu'ils font appel , c'est à une multitude de substances

(théorie des 4 éléments chez Empédocle, hypothèse

atomique de Leucippe et Démocrite) .

A l'époque de Périclès , vers 450 av.

J.- C ., l'esprit milésien revu et cor rigé par Anaxagore de Clazomènes regagne du terrain; on croit , à nouveau, comprendre les choses par l'obser vation et la réflexion .

C 'est vers la fin de cette période

(fin du V• siècle av.

J.-C .) qu 'Hippocrate de Cos, le

médecin célèbre, écrivait cette phrase toute empreinte

de

l'esprit « physicien »de son temps :

L'épilepsie, appelée aussi maladie sacrée, n'a

rien de plus divin et n'est pas plus sacrée que les autres ; c' est par ignorance que les hommes lui attribuèrent d'abord une origine et des causes

divines.

• L'explosion du présocratisme .

Tout change en Grèce, vers 450 .

Le péril étranger est écarté (fin des

guerres médiques en 449 , voir 938), Athènes devient

une démocratie , la vie de l'esprit se transforme en un

jeu de société et l'ambiance intellectuelle devient ce qu'elle était en France à la Renaissance : humanisme

et scepticisme sont ses caractères les plus frappants;

on les retrouve dans l'enseignement de ces profession

nels de

la philosophie que furent les soph istes .

C'est

aussi l'époque où Socrate (470-399 av.

J. -C.) entre

en scène et fait découvrir à ses concito'yens l'art de

s'interroger soi-même; il n'y .

a plus de « présocra

tiques » .

Cependant , les thèmes de leur philosophie

subsistent ; Platon doit beaucoup aux pythagoriciens : il

a été l' élève d'un disciple d'Héraclite avant d'être celui

de Socrate et de construire sa dernière philosophie à

partir d'une critique de l'éléatisme.

Pythagoriciens

PYTHAGORE

PHILO LAOS

ARCHYTAS EURYTOS ET L'ÉCOLE DE PHLIONTE

Hérac li te

P yth agor e

Philo/a as

Isolés

HÉRACLITE D'ÉPHÈSE

~

ANAXAGORE DE CLAZOMÈNES

Écoles pluralistes LEUCIPPE DÉMOCRITE D 'ABDÈRE EMPÉDOCLE D 'AGRIGENTE

SOCRATE

HÉRACLITE D'ÉPHÈSE est un isolé, contemporain de Pythagore.

Les Présocratiques

Leu cippe

78

Les sophistes PROTAGORAS

GORGIAS

PRODICOS

HIPPIAS

ANTIPHON CRITIAS

ISOCRATE

191.2 -SOCRATE, PLATON,

ARISTOTE.

A - L'enseignement socratique.

a) Socrate : le personnage.

• Socrate n'a rien écrit.

son enseignement fut uniquement oral.

L'homme nous est assez bien connu

par les témoignages anecdotiques idéalisés (Platon), indifférents (Xénophon dans les Mémorables) ou de

seconde main (Aristote , qui s'applique à distinguer la pensée de Platon de celle de Socrate) ; les « ragots » (Ar istoxène de Tarente) et les caricatures (Aristo phane, Les Nuées en 427 av.

J.- C.) soulignent le

caractère populaire du philosophe.

Signalons que le

Socrate des

Dialogues de Platon n'est pas -dans l'ensemble - celui de l'histoire : c'est une fiction utilisée par l'auteur pour exprimer ses propres pen

sées (sauf peut-être dans les Dialogues de jeunesse où

il semble que Platon rapporte la pensée socratique).

• Son enseignement oral est célèbre : sur la place publique, ou autour d'une bonne table, par un

jeu subtil de questions et de réponses, utilisant

parfois des arguments inattendus, en partant de

l ' affirmation de son interlocuteur

pour la conduire

aux contradictions qui la font répudier (c'est l' ironie socratique), Socrate charmait, au sens fort , ses dis

ciples et faisait naître en eux la vérité (maïeutique , ou

art d'accoucher les esprits).

Dans un passage célèbre,

Platon lui fait dire ceci :

...

Je suis de ceux qui sont bien aises d' être réfutés quand ils se trompent ...

mais qui n'aiment

pas moins à être réfutés qu'à réfuter les autres . ..

Rien.

en effet.

selon moi, n'est plus funeste à l'homme qu'une opinion fausse sur le sujet dont· nous parlons .

(Gorgias, 428, a.)

e Individualiste , sceptique vis-à-vis de la réussite sociale, Socrate subit les conséquences de

son indépendance : ce sont les « conservateurs » athéniens, le «parti de l'ordre», qui le firent condamner

à mort en 399.

b) Les thèmes de la pensée socratique.

• Le problème philosophique ne concerne pas la nature du ciel et des astres , mais la destinée de l'homme qui cherche ce qu'on pourrait appeler son « salut » sur la terre, et qui ne le trouve pas parce qu'il est ignorant du bien (nul n'est méchant volon

tairement) .

e La tâche du philosophe est de conduire l'igno rant à la sagesse (maïeutique) : c'est le thème de la vertu-science, repris par Platon.

•

Mais le rôle du maître n'est qu'une occasion :

c'est au fond de lui-même que l'homme trouvera la vérité et l'art de vivre selon la vertu; la formule qui

figurait au fronton du temple de Delphes , Connais-toi

toi-même , doit être reprise : c'est à la fois un pro gramme de connaissance de soi et de vie intérieure.

Ces thèmes définissent ce qui sera la marque de

toute la pensée occidentale pendant longtemps : l'intellectualisme moral dont Socrate fut, par excel

lence, l'exemple .

c) Les écoles socratiques.

Le meilleur élève de Socrate fut Platon ; mais le

prestige de l' Académie ne doit pas faire oublie r l'exis tence, du vivant même de Socrate, de mouvements

plus ou moins rattachés à son enseignement (voir Annexe historique , tableau no 1, pour les noms des

philosophes dits « socratiques »).

Le caractère commun à ces écoles a été de prendre

le contrepied du platonisme et de l'aristotélisme;

passés maîtres dans l'art de manier le paradoxe, les « petits socratiques » ont joué un rôle important dans la vie intellectuelle de la Grèce.

L'école de Mégare (fondée par Euclide de Mégare

-à ne pas confondre avec le mathématicien d'Alexan

drie) est connue pour ses critiques de la logique aris

totélicienne.

Les cyniques (Antisthène , Diogène le

Chien) sont réputés pour leur attitude de «conducteurs d'hommes » : ils distribuent, avec mépri s, des conseils

sur la prudence , la vertu (qui est « dans les actes » et non dans les pensées), etc., et rejettent sciences

exactes et politique.

Les cyrénaïques (chef d'école :

Aristippe) enseignent un matérialisme vulgaire, fait de sensualisme et d'une recherche, un peu indifférente ,

du plaisir (Je possède Lais, mais n'en suis pas pos sédé) ..

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- À propos de l'histoire de la philosophie (I).

- Philosophie de l’histoire et idée de progrès

- LEÇONS SUR L’HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE, Georg Wilhelm Friedrich Hegel - résumé de l'oeuvre

- LEÇONS SUR LA PHILOSOPHIE DE L’HISTOIRE, Georg Wilhelm Friedrich Hegel - résumé de l'oeuvre

- PRINCIPES D’UNE SCIENCE NOUVELLE RELATIVE A LA NATURE DES NATIONS ou PRINCIPES DE LA PHILOSOPHIE DE L’HISTOIRE, Giambattista Vico