HOBBES: athéisme et superstition

Publié le 04/04/2005

Extrait du document

«

imaginaire à chaque action, objet : passer sous une échelle, rencontrer un chat...Quelles sont alors les conséquences?

3) Conséquences.

La croyance religieuse ne peut éviter deux écueils.

Le premier est la superstition : crainte transformée en «terreurpanique» par l'absence de raison.

Le second est l'athéisme : absence de crainte et confiance absolue en la raison.Hobbes montre la difficulté qu'il y a à accorder raison et affection et ce qui attend les hommes «dénués del'assistance de Dieu» : ne s'agit-il pas de tous les hommes, exceptés les prophètes?Soit les affections l'emportent et l'homme a peur de tout.

Il est trop conscient de sa faiblesse, faiblesse qu'il ressenten face de l'ensemble du monde extérieur.

«Superstition» vient, en latin de super - stare : il s'agit de la crainte vis-à-vis de ce qui se tient au dessus, alors même que l'on se sous-estime.Soit la raison l'emporte et l'homme au contraire se surestime, au point qu'il nie, par exemple dans un panthéisme -rationnel cette fois - l'existence d'un créateur.

Ces deux écueils viennent de ce que l'homme n'a pas une imageexacte de lui-même, et de ce qu'il n'équilibre pas en lui ses deux tendances fondamentales : raison et affections.

Transition : Ainsi la croyance religieuse semble condamnée à dégénérer, de par ses fondements contradictoires.

Le texte de Hobbes nous invite alors à nous poser la question suivante : l'homme ne pourrait-il exprimer sa dualitéautrement que dans la religion? Hobbes fait-il autre chose que défendre la crainte de Dieu comme manièred'assujettir l'homme?

4) Partie critique.

Pour Hobbes, ce qui compte, c'est l'équilibre entre la raison et les affections.

Ainsi, l'homme doit douter de sa raison,par la crainte de ce qu'il ne peut pas expliquer.

La religion chez Hobbes devient ainsi l'instrument du souverainpouvoir pour menacer ses sujets et les maintenir dans l'obéissance.

La crainte est la condition de la bonne croyanceet de la bonne conduite de l'humanité.

Mais c'est là douter de la nature humaine et poser que l'homme, sans unetelle crainte, resterait toujours ce fameux «loup pour l'homme», conception sur laquelle repose toute la philosophiede Hobbes.On peut concevoir au contraire l'athéisme comme une manière pour l'homme de se libérer de la crainte qui lemaintient dans la servitude.

À ce titre l'athéisme exprime la volonté de la raison de reprendre ses droits et d'être auservice de la liberté de pensée, comme ce fut le cas au siècle des Lumières.Mais il ne faut pas pour autant que la raison prétende tout expliquer en niant la part de mystère que suggèrel'univers et dont témoignent les questions métaphysiques : l'homme doit rester capable de s'étonner, ce quilaisserait une place pour son affectivité.

On peut s'émouvoir du monde, dès lors que l'on ne peut pas toujours toutexpliquer.Ainsi le problème n'est pas tant d'être croyant ou athée que de savoir équilibrer raison et sensibilité.

La sensibilitépeut se transformer en foi religieuse, mais aussi émotion esthétique.

L'expression «vie spirituelle» montre quel'homme doit avoir l'esprit vivant et demeurer capable de s'interroger dans l'émotion, là où le seul recours à la raisonexplicative serait la mort de l'esprit.

Conclusion

Ainsi Hobbes, malgré sa défense de la religion, ne peut qu'en constater les dérives et les échecs.

Mais c'est sansdoute qu'il la fait reposer sur la crainte.

On peut concevoir autrement le perfectionnement de l'homme, commeharmonie entre ses tendances affectives et spirituelles, aussi bien dans la croyance religieuse que dans une vieathée.

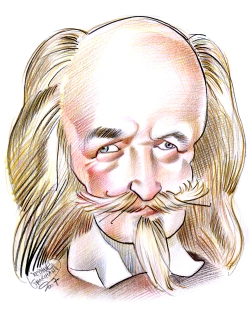

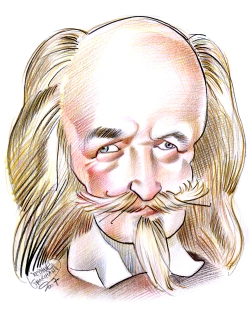

HOBBES (Thomas).

Né à Malmesbury en 1588, mort à Hardwick en 1679. Il fit ses études à Oxford et devint précepteur du jeune comte de Devonshire qui, plus tard, devait lui confier aussil'éducation de son propre fils.

Il fit deux longs voyages en Europe, vécut à Paris de 1640 à 1651, y fréquenta le P.Mersenne, puis rentra en Angleterre.

La Chambre des Communes exigea qu'il ne publiât plus aucun livre, après avoirvivement attaqué Léviathan en 1667.

La fin de la vie de Hobbes fut occupée par des controverses avec lesmathématiciens.

— L'oeuvre de Hobbes est une théorie et une apologie fort logiques du despotisme.

Toutes lessubstances sont corporelles et la vie est mouvement.

Le désir, fondement du monde animal, est égoïste et guidé parl'intérêt.

Il n'y a ni amour ni accord possible entre les hommes ; ceux-ci sont naturellement insociables et méchants.L'état de nature, c'est la guerre de tous contre tous.

Mai les hommes, qui considèrent que la paix est le plus granddes biens, confèrent tous leurs droits à un seul souverain.

Ils remplacent l'ordre mécaniste naturel par un ordremécaniste artificiel, qui leur convient mieux : c'est l'État.

Le salut de l'État s'identifie avec le salut du souverain.

La.

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- L'oisiveté est la mère de la philosophie (Hobbes)

- Quelle conception de la nature humaine vous semble la plus crédible? La guerre de chacun contre chacun de Hobbes ou la bonté naturelle de Rousseau? L’état de nature est hobbésien ou rousseauiste?

- Hobbes, article 14: L'état de nature dans Léviathan et Le Citoyen

- Léviathan, Chapitre 13, Hobbes, 1651

- Qu'est-ce quela superstition ?