COURS DE MÉTAPHYSIQUE SPÉCIALE

Publié le 01/04/2012

Extrait du document

Telle est la loi des trois états qui pousse à son extrême limite la négation de l'idée de cause.· L'idéalisme absolu voit le problème sous un autre angle, surtout lorsqu' il s'attache à considérer la connaissance comme expression de la personne et non de l'humanité (idéalisme synthétique de Hamelin, dans l'Essai sur les principaux éléments de la représentation, 1907). Une chose seule dans l'univers n'est pas la même qu'une chose avec d'autres choses en dehors d'elle. La causalité exprime cette interaction nécessaire ; cette définition évite la critique empiriste (la succession habituelle ne suffit pas à fonder la causalité : on ne dit pas que la nuit est cause du jour) et la conception analytique kantienne. La cause est entre les phénomènes, et non en eux, elle est un appel qui ne contient pas l'effet, mais qui l'entraîne

«

-------- ---------------- ------------------------- --

121.1 - LA CAUSALITÉ

B - Causalité et positivisme.

a) Auguste Comte et la loi des trois états.

Le positivisme est la doctrine élaborée par Auguste Comte dans la première moitié du XIX• siècle ; histo

riquement, il fait suite à l'hégélianisme dont nous

entreprendrons un exposé d'ensemble dans l'Histoire de la philosophie; intellectuellement, c'est une médi tation sur l'esprit humain vu à travers ses .

productions et saisi dans son devenir; Comte pense - comme Kant- que la métaphysique est impossible et- comme

Hegel - que la connaissance est un mouvement dialectique qui conduit à la découverte de l'Humanité.

C'est de l'analyse de la connaissance qu'il part pour fonder son système, dont il avait déjà une idée très

claire lorsqu'il était le secrétaire de Saint-Simon (il

avait alors 21 ans); on ne peut connaître l'esprit que par ce qu'il produit, par les faits de l'esprit et, parmi ces

faits , les sciences en sont l'expression la plus achevée,

l 'esprit résidant dans la méthode de chaque science; le philosophe doit donc découvrir la nature de l'esprit par une réflexion sur la méthode scientifique , sur la science en train de se faire : le positivisme sera une

philosophie de l'histoire de l'esprit à travers les sciences.

Dans la première leçon du Cours de philosophie

positive, Auguste Comte constate que penser , ce fut d'abord pour l'homme expliquer les choses par réfé

rence à lui-même ; les phénomènes de la nature sont d'abord considérés comme produits des volontés person

nelles analogues à la nôtre, par des divinités ; c'est l'état théologique de l'humanité qui rattache les choses

à des causes absolues, efficaces : il y a un dieu de la foudre , un dieu du feu, etc., et, chez les monothéistes ,

un Dieu unique , seule cause du monde.

Cependant , dès ce stade , il y a des lacunes dans l'explication causale; Comte remarque qu'aucune société n'a eu le

culte du dieu pesanteur ; en outre , plus l'homme observe la nature, plus il a tendance à en faire l'expres

sion de la volonté générale d'un organisateur unique.

Dès lors , ce n'est plus un ou plusieurs dieux qui sont la cause des choses , mais un ou plusieurs principes

abstraits : quand les fontainiers de Florence consta

taient

que l'eau ne montait pas dans certaines parties

de la fontaine, ils expliquaient la chose en disant que la nature a hor reur du vide ; quand les scolastiques

rendaient compte d 'un phénomène, ils le rattachaient

à sa forme substantielle, sa quiddité : c'est l'état méta-physique

de l'humanité ,

état qui nie le précédent en remplaçant les causes personnelles par les causes

abstraites , et qui prépare le suivant , l'état positif.

« Positif » est un mot qui, avant Auguste Comte , a

été employé en de multiples sens : il signifie réel par œpport à chimérique, utile par rapport à oiseux, c'est l'opposition du certain à l'incertain , du précis au vague, du oui au non.

Pour Comte , il a le sens de « relatif » par rapport à« absolu».

A l'état positif, l'homme renonce

aux causes absolues et se limite à la recherche des

relations : la question « pourquoi? » cède la place à la question « comment? »; la loi remplace la cause, et l'établissement des lois est le fait de la science .

b) La causalité comme structure.

Telle est la loi des trois états qui pousse à son extrême

limite la négation de l'idée de cause.

· L'idéalisme absolu voit le problème sous un autre angle, surtout lorsqu 'il

s'attache à considérer la connaissance comme expres

sion de la personne et non de l'humanité (idéalisme

synthétique de Hamelin , dans l'Essai sur les principaux

éléments de la représentation , 1907) .

Une chose seule

dans l' univers n'est pas la même qu'une chose avec

d'autres choses en dehors d'elle.

La causalité exprime

cette interaction nécessaire; cette définition évite la critique empiriste (la succession habituelle ne suffit pas

à fonder la causalité : on ne dit pas que la nuit est cause

du jour) et la conception analytique kantienne.

La cause est entre les phénomènes, et non en eux, elle est

un appel qui ne contient pas l'effet, mais qui l'ent raîne :

La cause, c 'est la nécessité que tel état donné ne

soit pas; l'effet est l'état nouveau qui remplace l'état exclu .

(Essai.)

Si l'on veut bien oublier l'intention personnaliste

de Hamelin, on découvre dans sa théorie une grande

parenté avec les écoles à tendances structuralistes.

La psychologie de la forme nous fournit l'expérience de la causalité globale; une note de musique dans une

mélod ie ne nous donne pas la même impression lorsqu'elle est sonnée isolément : on peut dire que la structure dans laquelle est intégrée la mélodie lui

confère une valeur qualitative nouvelle , que la forme est

un domaine de causalité ; un exemple du même ordre

peut être trouvé en mathématiques : l'appartenance d'un élément à un ensemble possédant une certaine

structure est la cause des propriétés de cet élément à

l'intérieur de cet ensemble ..

22

121.2- LA NÉCESSITÉ.

A- Histoire de la nécessité.

a) La nécessité logique.

La conception rationaliste du monde s'accompagne d'une exigence de nécess ité.

Une chose est nécessaire quand elle ne peut pas ne pas être, ou bien être autre que ce qu'elle est.

Si toute la réalité est nécessaire, elle est déductible par la raison à partir de la notion d'être, tout comme les propriétés du triangle sont déductibles de sa définition .

Le contraire de la nécessité est la contingence qui peut se définir comme la possibilité pour une chose d'ê tre autre que ce qu'elle est, c'est à-dire comme la multiplicité des possibles.

Nous avons

dé jà examiné le problème cosmologique de la nécessité (voir 112.1, A) .

Introduite par Parménide, pour qui la seule pensée

possible était la pensée de l'identité, la notion de néces

sité se précise avec l'œuvre d'Aristote pour qui le

nécessaire se confond avec la conclusion d'un syllo gisme.

Une telle nécessité (néc essité formelle ou logique) résulte de la convenance ou de la non -conve nance des concepts et de leur emboîtement : elle se meut dans l'universel abstrait (voir la théorie du syllo gisme au no 162).

Cependant le monde d'Aristote n 'e st pas intégralement nécessaire; il y a des accidents qui relèvent de la contingence .

Par exemple l'affirma tion : « demain il y aura ou il n'y aura pas une bataille navale » est nécessaire , puisque deux propositions contradictoires s' excluent mutuellement, mais la propo sition : « demain il y aura une bataille navale » est

purement contingente : elle peut être également vraie

ou fausse, la raison aristotélicienne , enfermée dans sa syllogistique, renonce à l'unification .

b) La nécessité ontologique.

Les stoïciens ont introduit une conception nouvelle

de la philosophie : c'est l' exercice et la possession de la sagesse qui fondent le bonheur de l'homme , grâce

à une connaissance solide de l'univers.

Or cet univers

n 'e st pas , comme celui de Platon , l'imitation plus ou moins réussie d'un modèle intelligible ; c'est l'effet d 'une cause agissant selon une nécessité absolue qui gouverne toute chose, toute destinée individuelle, le Destin.

Il ne faut pas confondre ce principe ni avec une Providence aveugle , ni avec notre déterminisme scien tifique classique : celui-ci est la nécessité d'une relation

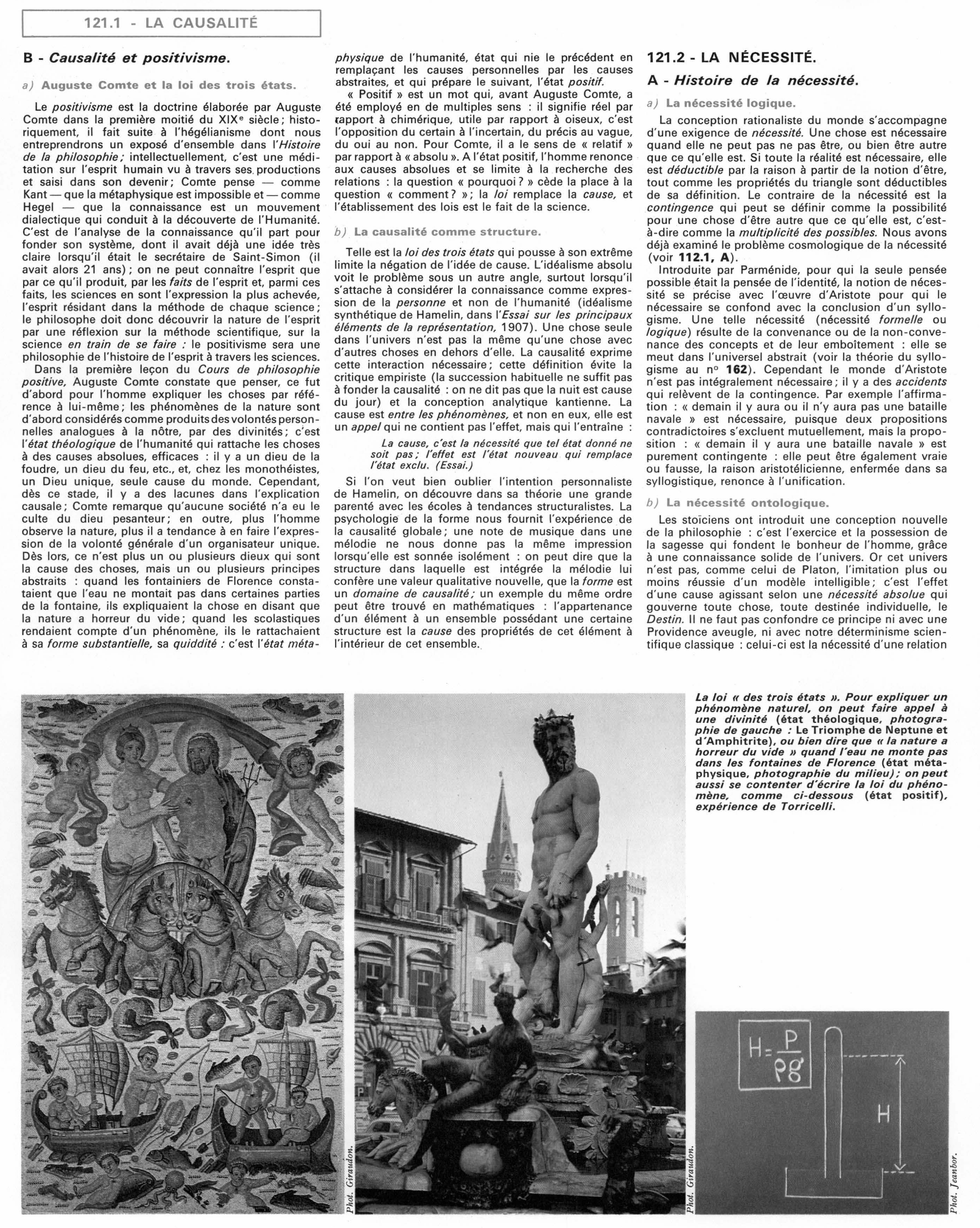

La loi ff des trois états JJ.

Pour expliquer un phénomène naturel, on peut faire appel à une divinité (état théologique , photogra phie de gauche : Le Triomphe de Neptune et d'Amphitrite) , ou bien dire que ff la nature a horreur du vide JJ quand l'eau ne monte pas dans les fontaines de Florence (état méta physique, photographie du milieu) ; on peut aussi se contenter d'écrire la loi du phéno mène.

comme ci-dessous (état positif), expérience de Torricelli..

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Notes de cours: LA MÉTAPHYSIQUE. ?

- COURS DE MÉTAPHYSIQUE GÉNÉRALE

- LA MÉTAPHYSIQUE (cours de philo)

- Henri BERGSON, extrait du Cours I, Leçons de psychologie et de métaphysique

- (Les trois états successifs de toute pensée et de toute connaissance): l'état théologique, ou fictif; l'état métaphysique, ou l'abstrait; l'état scientifique, ou positif. [ Cours de philosophie positive ] Comte, Auguste. Commentez cette citation.