Est-ce qu'on peut se sacrifier pour quelque chose qui vaut plus que notre vie ou bien se sacrifie-t-on tou¬jours parce que la vie conduit parfois à accorder plus de valeur à la mort qu'au fait de vivre ?

Publié le 30/08/2014

Extrait du document

La valeur n'est fixée ni par l'instinct, ni par quelque chose de supérieur à la vie, comme la raison, au nom de quoi elle pourrait être sacrifiée. Elle est ce dont l'existence humaine a besoin pour continuer de faire sens. Dans certaines circonstances, renoncer à la vie peut avoir plus de valeur que la poursuivre.

q Ouvertures

LECTURES

— Rousseau, Du contrat social (livre I, 4).

- Kant, Fondements de la métaphysique des moeurs.

- Nietzsche, La Généalogie de la morale.

- Platon, Apologie de Socrate.

«

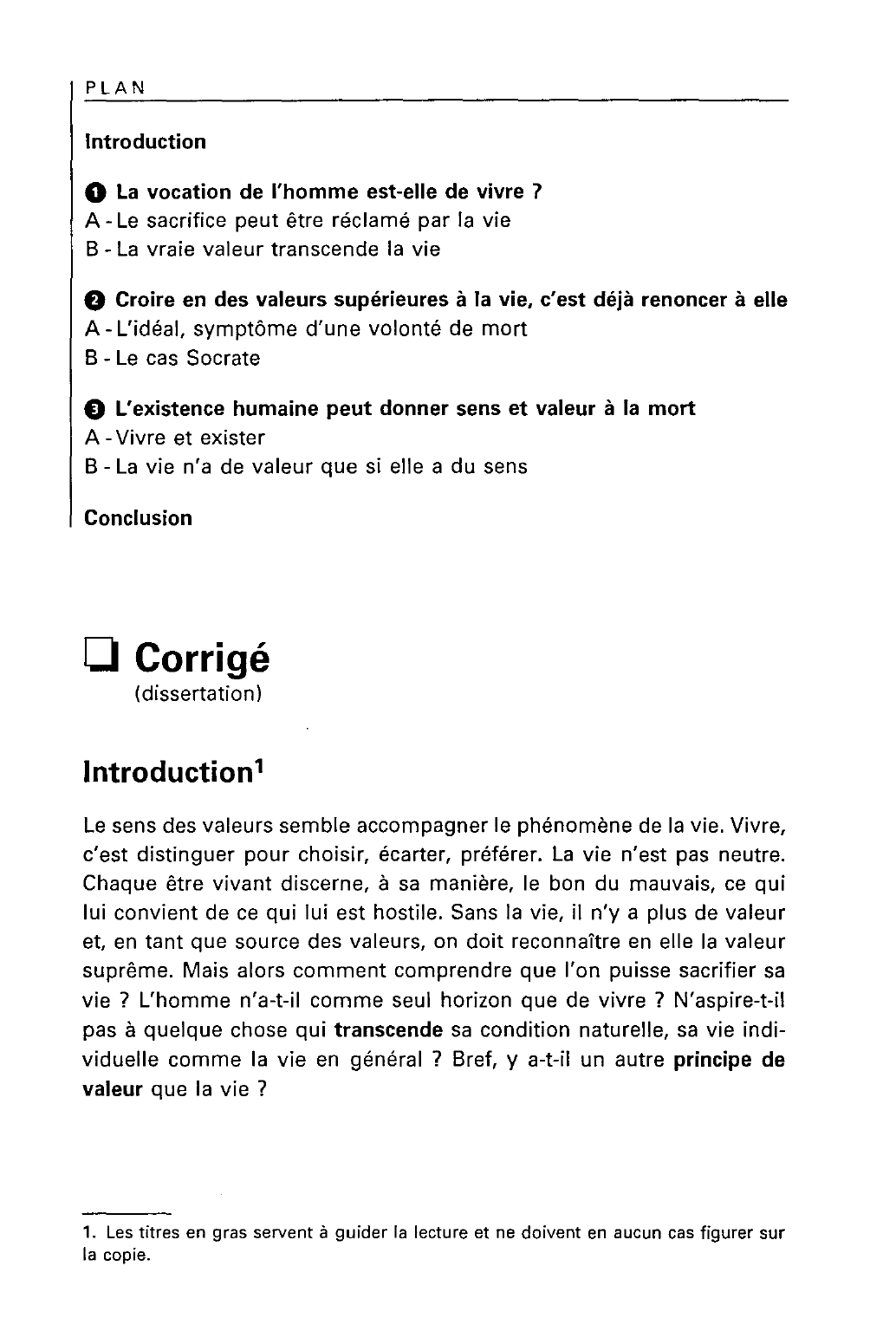

PLAN

Introduction

0 La vocation de l'homme est-elle de vivre 7

A- Le sacrifice peut être réclamé par la vie

B- La vraie valeur transcende la vie

0 Croire en des valeurs supérieures à la vie, c'est déjà renoncer à elle

A- L'idéal, symptôme d'une volonté de mort

B - Le cas Socrate

0 L'existence humaine peut donner sens et valeur à la mort

A- Vivre et exister

B- La vie n'a de valeur que si elle a du sens

Conclusion

0 Corrigé

(dissertation)

Introduction 1

Le sens des valeurs semble accompagner le phénomène de la vie.

Vivre,

c'est distinguer

pour choisir, écarter, préférer.

La vie n'est pas neutre.

Chaque être vivant discerne, à sa manière, le bon du mauvais, ce qui

lui convient de ce qui lui est hostile.

Sans la vie, il n'y a plus de valeur

et,

en tant que source des valeurs, on doit reconnaître en elle la valeur

suprême.

Mais alors comment comprendre que l'on puisse sacrifier sa

vie ? L'homme n'a-t-il comme seul horizon que de vivre ? N'aspire-t-il

pas à quelque chose qui transcende sa condition naturelle, sa vie indi

viduelle comme la vie en général ? Bref, y a-t-il un autre principe de

valeur que

la vie ?

1.

Les titres en gras servent à guider la lecture et ne doivent en aucun cas figurer sur

la copie..

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Dans son essai Croissance zéro, Alfred Sauvy écrit, à propos de la fascination qu'exerce sur l'homme l'idée du retour à la nature : « ... L'idée séduisante de retour à l'état naturel, à une vie végétale, ne dure guère qu'un été et d'une façon très relative. Virgile s'extasiait devant les gémissements des boeufs, mais avait des esclaves pour traire ses vaches. Rousseau fut fort aise de trouver une assistance publique pour élever ses enfants. Quant à Diogene, il devait bien produire quel

- Quelque chose peut-il jamais mériter qu'on lui sacrifie sa vie ?

- Y a-t-il quelque chose qui puisse valoir qu'on y sacrifie sa vie ?

- Que pensez-vous de cette définition de l'écrivain classique par Maurice Blanchot : «L'écrivain qu'on appelle classique - du moins en France - sacrifie en lui la parole qui lui est propre, mais pour donner voix à l'universel. Le calme d'une forme réglée, la certitude d'une parole libérée du caprice, où parle la généralité impersonnelle, lui assure un rapport avec la vérité. Vérité qui est au-delà de la personne et voudrait être au-delà du temps. La littérature a alors la solitude glorie

- Lors d'un entretien, Ahmadou KOUROUMA soutient : « Ce qui compte c'est le plaisir d'un texte. Il faut que les lecteurs trouvent dans la littérature autre chose que ce qu'ils lisent tous les jours dans l'exercice de leur vie professionnelle : elle doit leur donner un plaisir et leur permettre de rêver. » Après avoir expliqué, vous discuterez à l'aide des exemples précis cette opinion de KOUROUMA sur la littérature.